Retour sur… | Les Dents de la Mer de Steven Spielberg | 2h04 | Par Enzo Durand

Un bateau flotte sur une étendue bleue. Au loin, seules quelques bouées ondulantes viennent rappeler l’existence d’un monde extérieur. Des cris d’oiseaux soudains, mais surtout quelques notes de musique en boucle, viennent perforer la torpeur dans laquelle est plongée la scène. Un aileron grisâtre transperce les vagues et fonce vers la coque métallique. Quelques instants plus tard, l’étendue bleue salée est devenue rouge sang. Les dents de la mer viennent de frapper à nouveau la paisible Amity Island. La scène que je viens de vous décrire n’existe pas. Et pourtant, l’esprit l’associe immédiatement à Jaws de Steven Spielberg, sorti en 1975. Il existe des œuvres dont la simple évocation vient instantanément nous frapper avec quelques images précises ou des sons marquant l’éternité. Ce troisième long-métrage du cinéaste américain le plus célèbre de l’histoire fait partie de ces œuvres qui ont inscrit au fer rouge des images dans notre esprit. Alors, quand j’ai décidé de continuer la série « CQLC en 1975 », il était évident que je ne pouvais pas passer à côté des Dents de la Mer. Jaws est sans aucun doute l’un des projets les plus importants de cette année-là : premier blockbuster, lancement de la carrière de Steven Spielberg et œuvre traumatisante ayant popularisé l’aquaphobie. Alors ça coule de source, aujourd’hui cap sur Amity Island en plein été.

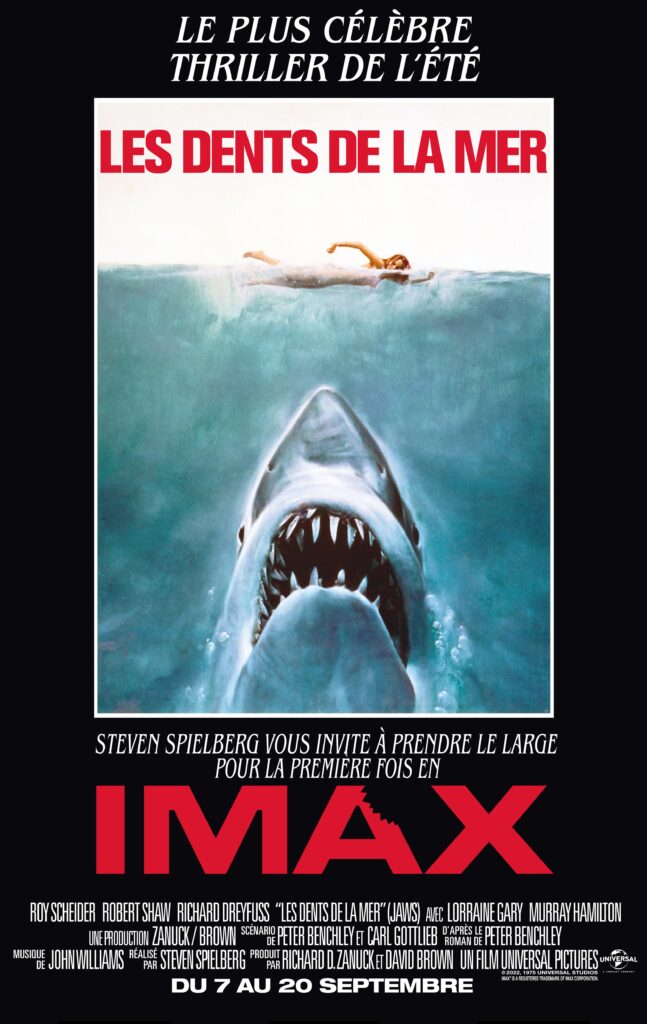

© Universal Pictures – Tous droits réservés.

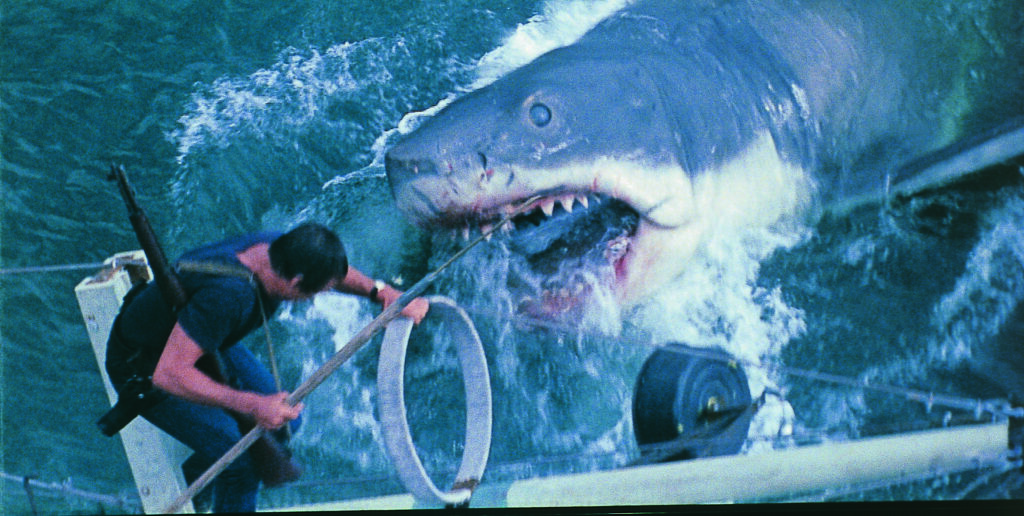

Comme d’habitude, avant d’aborder le long-métrage en lui-même, remettons un peu de contexte. Revenons donc quatre ans avant sa sortie. Nous sommes en 1971, et un jeune reporter, Peter Benchley, se repose sur une plage. Alors qu’il observe l’horizon, l’idée de son premier roman lui vient : et si un gigantesque requin venait troubler la tranquillité du lieu ? Il se lance dans l’écriture, qu’il termine en 1973. Justement, cette année-là, toutes les maisons de production américaines sont à la recherche d’un futur best-seller à adapter. Deux producteurs ambitieux, David Brown et Richard Zanuck, adorent immédiatement Jaws, achètent les droits pour 250 000 dollars et confient la réalisation à un jeune réalisateur en vogue : Steven Spielberg. Âgé de seulement vingt-six ans au moment des faits, il a pourtant déjà fait ses preuves avec Duel et surtout Sugarland Express. En plus de cela, le jeune cinéaste s’est montré extrêmement inventif sur le tournage de Duel, ce qui sera nécessaire vu la complexité du futur tournage des Dents de la Mer. Et justement, il est temps de parler des problèmes rencontrés par la production. D’abord, l’équipe tente de dresser un grand requin blanc, mais l’opération tombe très vite à l’eau. Joe Alves, directeur artistique, propose alors de construire un animatronique imitant un requin blanc, fixé sur une plateforme sous-marine. Tandis que cette immense créature est en construction, une équipe de plongeurs part en Australie pour filmer d’authentiques squales, destinés à enrichir le montage. L’objectif est d’obtenir un mélange de vrais requins et de leurs cousins robotiques. Une idée audacieuse, dont nous observerons plus tard les résultats. L’autre grand obstacle de la préproduction, c’est évidemment le scénario. Car oui, n’en déplaise au dernier projet de Claire Denis, le scénario, c’est important (ni oubli ni pardon). Ici, c’est d’abord Peter Benchley, l’auteur du roman, qui écrit les deux premières versions du script. Spielberg, qui élabore de son côté une autre mouture, ne tombe pas d’accord avec lui. Les divergences sont compréhensibles : le cinéaste souhaite supprimer plusieurs intrigues secondaires qui alourdissent l’histoire, tandis que Benchley refuse d’en faire trop de coupes, par crainte de la rendre simpliste. Ne se sentant plus à sa place, il quitte le navire. Jaws se retrouve donc sans scénariste. C’est alors qu’un grand dramaturge américain, Howard Sackler, propose son aide. Mais une fois encore, Spielberg n’est pas convaincu ; il veut s’éloigner du littéraire pour créer une œuvre sensorielle. Finalement, c’est Carl Gottlieb, l’un des acteurs du projet, qui reprend le scénario en main. Tout est sauvé : le tournage peut enfin commencer.

Les galères ne s’arrêtent pas là. Les dépassements de budget et de jours de tournage s’enchaînent, certains acteurs principaux ne sont castés que quelques jours avant, d’autres menacent d’entrer en grève. Mais c’est surtout pendant le dernier tiers que les ennuis atteignent leur sommet. Jaws s’achève sur un affrontement entre les héros et le requin, en pleine mer. Spielberg refuse de tourner en studio, contre l’avis d’Universal, et choisit l’océan. Résultat : lumière changeante, naufrage du bateau, vagues détruisant le matériel, Bruce (le robot-requin) défaillant, blessures, chutes, attente interminable pour un ciel dégagé… En fin de course, Spielberg quitte le plateau un jour avant la fin, épuisé. Joe Alves termine de filmer. Tout le monde attend le résultat. Le cinéma est un art collectif. Ce n’est pas qu’une phrase bateau : ici, c’est ce qui sauve Jaws. Le projet a tout pour devenir un désastre, mais il propulse Spielberg au sommet. Et c’est grâce à Verna Fields, monteuse légendaire d’Hollywood, collaboratrice de Fritz Lang, Mann, Bogdanovich, Lucas… et Spielberg, avec Sugarland Express. Elle montre des rushes d’une puissance indiscutable, empêchant Universal d’interrompre la production. Elle sauve une première fois le navire, puis transforme le tout en chef-d’œuvre de suspense. Depuis Duel, on compare Spielberg à Hitchcock. Une comparaison flatteuse qui l’inquiète, car il refuse de n’être qu’un pâle clone. Il décide donc d’un objectif audacieux : dépasser le maître.

© Universal Pictures – Tous droits réservés.

Le montage millimétré de Verna Fields se conjugue parfaitement avec la mise en scène brillante de Spielberg. Confronté à un problème majeur — l’impossibilité de montrer le requin — il contourne la difficulté : s’il ne peut montrer le danger, il va le faire ressentir. Les bouées qui coulent, les frottements du monstre sur la coque, les cris déchirants, la bande-son de John Williams, tout crée une tension continue. Pour les scènes d’action, Spielberg opte pour la caméra subjective, simulant le regard du requin. Jaws devient ainsi une leçon de suspense. L’impact est tel qu’il influence encore des décennies plus tard d’autres œuvres de tension comme Alien, Predator ou Invisible Man. Les références à Jaws inondent le cinéma mondial. L’année 1975 confirme son importance. On s’éloigne de la contre-culture et des midnight movies pour s’enfoncer dans la grande industrie hollywoodienne. Jaws est souvent qualifié de « premier blockbuster », mais c’est faux : Autant en emporte le vent, Ben-Hur, ou Le Parrain réunissent déjà les caractéristiques. Ce dernier est même diffusé en simultané sur tout le territoire, inaugurant la notion de « film événement ». Star Wars révolutionnera plus tard les produits dérivés. Alors que reste-t-il à Jaws ?

Il transforme le blockbuster en genre à part entière, avec ses codes : promotion massive, vedettes, effets spéciaux, etc. Il invente même le « blockbuster d’été ». L’impact est immense, jusqu’à la bande originale devenue mythique. Spielberg y développe déjà ses thèmes favoris : la famille, l’ordre, les peurs collectives… Et l’œuvre dépasse l’art : elle provoque une vague d’aquaphobie, légitime des campagnes de massacre de squales… Triste postérité. L’année 1975 continue de surprendre et de transformer le cinéma. Jaws propulse les projets marins et les blockbusters au sommet. C’est quoi le cinéma en 1975 ? Ce sont aussi des projets événements, d’immenses paquebots artistiques qui bouleversent durablement l’industrie du divertissement. On se retrouve très vite pour une nouvelle excursion cinématographique au cœur de cette année décisive.

| Sorti le 18 juin 1975