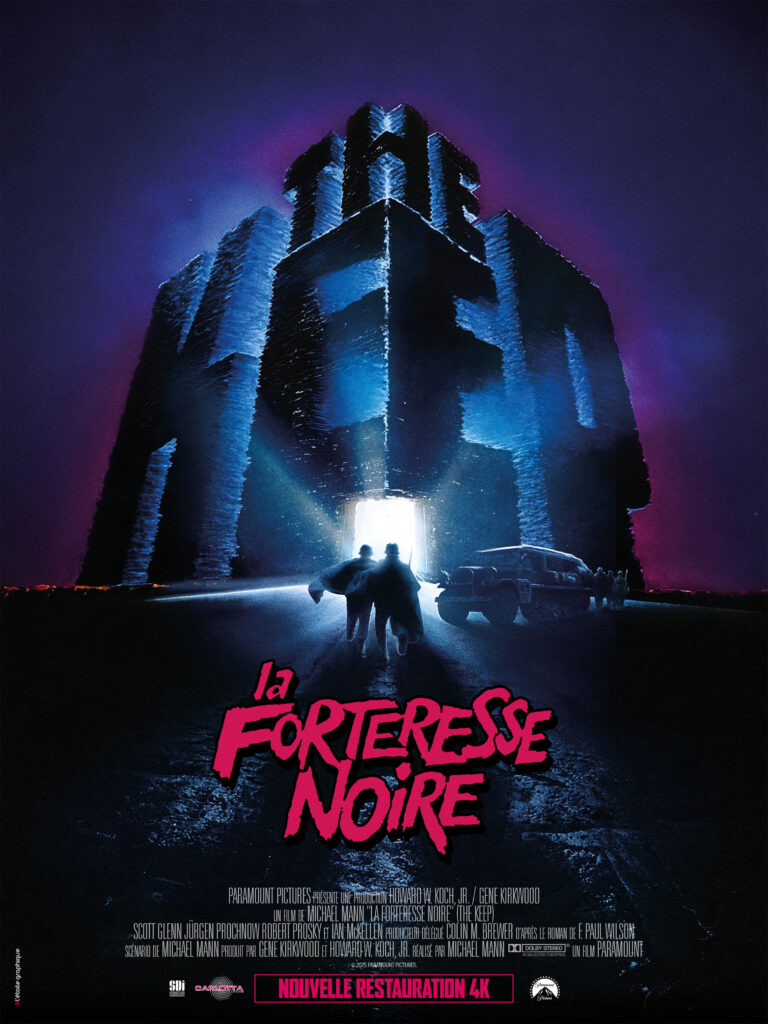

Rétrospective | La Forteresse noire de Michael Mann | 1h36 | Par Enzo Durand

Dans les filmographies de grands réalisateurs, on trouve régulièrement des films maudits. Ces longs-métrages, dont le tournage ou la post-production sont particulièrement éprouvants, sont parfois reniés par les cinéastes — comme David Fincher avec son Alien 3 — ou retravaillés ultérieurement, comme Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Mais pour avoir la chance de retravailler ses projets dans plusieurs versions au fil des décennies, encore faut-il bénéficier des bonnes grâces des studios hollywoodiens, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les réalisateurs, dont notre chouchou du moment : Michael Mann. Pour cette seconde partie de notre rétrospective sur cet immense auteur américain, nous nous intéresserons donc à l’un de ses films les plus flamboyants, et pourtant les plus difficiles à tourner. Entrez avec nous dans La Forteresse noire, le film maudit de Michael Mann.

À la sortie de Le Solitaire, son premier long-métrage, le réalisateur reçoit de nombreuses propositions de productions et des dizaines de scénarios. Pourtant, un problème se pose : ce sont quasiment toutes des offres de polars ou de thrillers, et le cinéaste souhaite à tout prix éviter de se retrouver catégorisé dans un genre en particulier. Il se tourne donc plutôt vers l’adaptation d’une œuvre fantastique de Francis Paul Wilson, intitulée La Forteresse noire ou Le Donjon lors de sa publication française. Le roman relate l’arrivée de nazis dans une forteresse roumaine, qui semble se protéger contre un danger intérieur plutôt qu’extérieur. Au cœur de ce lieu mystique, ils vont libérer un démon enfoui depuis des millénaires et devront lutter pour s’en échapper. Loin d’être un simple conte ou un banal film fantastique, le réalisateur crée une œuvre condamnant le nazisme, un film psychologique intéressant, et un hommage évident à ses inspirations. L’inspiration qui saute aux yeux, c’est bien évidemment le cinéma expressionniste allemand. Michael Mann reprend ici des motifs visuels, et parfois même des plans, de certaines œuvres de ce mouvement, que ce soit Le Golem de Wegener et Boese — qui devient ici Molasar, la créature monstrueuse et bogeyman du film — ou encore Faust, une légende allemande de Murnau. Cette influence devient sur le tournage un véritable hommage, puisque le réalisateur va jusqu’à utiliser certains projecteurs datant justement des années 1920 pour créer des ambiances rappelant les longs-métrages gothiques. Les environnements expressionnistes, tortueux et délabrés, viennent signifier l’esprit des protagonistes, complexes et dans une forme d’ambiguïté malsaine. Cette volonté de reprendre un mouvement très caractérisé esthétiquement vient également mettre en lumière le fait que Mann est un cinéaste du visuel. Il brasse de nombreux chefs-d’œuvre expressionnistes non pas pour créer un film patchwork, mais au contraire pour inscrire son œuvre dans une lignée, et par ce geste, il se rapproche, à sa manière, de Murnau et Lang.

Avec La Forteresse noire, on parle donc de film maudit. Par ce terme, nous ne faisons pas référence au démon hantant l’environnement, mais tout simplement à la catastrophe que fut le tournage du film. Wally Veevers, technicien en effets spéciaux, s’occupe de la créature, point d’orgue du long-métrage. Mais très vite, un problème surgit : Veevers décède et ne peut donc pas terminer la post-production. D’autres spécialistes tentent de reprendre Molasar sans jamais réussir à le rendre réellement effrayant, ce qui gâche le potentiel de l’œuvre. En plus de cela, Mann dépasse son budget et son temps de tournage, avec une centaine de journées de travail. Les acteurs et techniciens doivent sans cesse alterner entre le studio et la carrière de pierre où sont tournées les scènes en extérieur, ce qui épuise l’ensemble de l’équipe. Face à cet ensemble qui s’effondre, et pour éviter un plus grand gâchis financier, la production coupe les vivres et Mann se retrouve isolé. Son montage original de 210 minutes, compilant horreurs nazies, occultisme millénaire et dualité entre deux immortels, laisse place à un film d’une heure et demie dont il ne reste plus grand-chose des thèmes initiaux. Le long-métrage est un échec critique et financier, le plus gros bide de la carrière du cinéaste. Pourtant, on ne peut s’empêcher de lui trouver un certain charme. Sa musique kitsch, sa surdose de brouillard à chaque scène ou encore son manichéisme rappellent fortement les années 80, d’où est issu ce second long-métrage. Et puis, il y a dans cette histoire dramatique quelque chose de sensiblement émouvant : les massacres nazis horrifient tout d’abord le spectateur, qui rejoint donc le camp moral du démon punissant les soldats. Cette créature éternelle et monolithique reprend le contrôle — une sensation rassurante après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale — cette idée qu’il existe des forces immortelles protégeant ce monde. La Forteresse noire est remplie d’idées philosophiques intéressantes, dont il ne reste que quelques traces après le passage de la post-production — des fossiles et autres indices que l’on tente sans cesse de retrouver. Dans ces infimes souvenirs d’un projet ancien, il y a de la beauté. Michael Mann a jusqu’au bout protégé certaines idées, au détriment de la réussite de son film. Un film maudit donc, mais l’avantage des malédictions, c’est qu’elles sont éternelles.

C’est quoi le cinéma de Mann ? Avec ce second long-métrage, le cinéaste originaire de Chicago s’éloigne des polars urbains pour une incursion dans le fantastique gothique. Le résultat est un échec, qui renverra notre réalisateur dans les cordes de la télévision. Mais quelque part, dans cette ruine financière et ces critiques assassines, il existe une certaine beauté à ce qu’une telle œuvre existe. Malade, amputée des deux tiers de son film, terminée sans moyens — mais surtout vivante. Elle existe, et elle existera toujours, venant sans cesse garder le souvenir de tous les techniciens l’ayant fait vivre. Michael Mann tente aujourd’hui d’oublier son plus grand échec, mais il y a ce petit quelque chose de touchant à voir une œuvre se libérer de sa forteresse de l’oubli.

| Au cinéma le 14 mai 2025