Critique | Phenomena de Dario Argento, 1985 | 1h57 | Par William Carlier |

En Suisse, une touriste rate le bus et se retrouve seule en forêt. Au sein du cadre, le point de fuite souligne la disparition du moyen de locomotion, tandis que les feuillages s’animent derrière Vera (Fiore Argento). Dès cette introduction menant au meurtre, Dario Argento utilise des plans d’ensemble pour suggérer un malaise sous le calme apparent. Plus tard, des riffs lourds d’Iron Maiden et Motörhead retentissent, alors que les mélodies impromptues du groupe Goblin apportent une touche de fantaisie insoupçonnée. Une fois dépassé le point de vue extérieur, évitant l’affect, la vue subjective convoque le giallo. Toute l’esthétique est reprise, de l’accélération des mouvements aux détails sonores, avec des mains gantées transperçant la chair. Les contrées contradictoires se rejoignent ici, dans le rapport entre le conte et l’horreur, à travers le personnage de Jennifer (Jennifer Connelly), adolescente somnambule qui revit chaque nuit.

L’enquête sur les meurtres de jeunes femmes en développement personnel sert de prétexte au récit d’épouvante, situé en terrain inconnu. Si le futur Opéra (1987) se clôture dans la verdure ensanglantée, Phenomena inscrit la ruralité au cœur de l’atmosphère angoissante. Souvenez-vous de La Longue nuit de l’exorcisme (1972) de Lucio Fulci, dont l’action se déroulait en pleine campagne ; le giallo est très rarement situé en dehors de la ville, car il s’articule autour des mœurs et des obsessions de l’époque, en période post-fasciste affectée par le rejet de l’autre. Excentrés, les marginaux du paysage contemporain révèlent un caractère plus triste qui leur est propre, déconnectés du réel et des préoccupations mondaines. C’est ce qu’Argento insuffle à l’antagoniste, se découvrant de nuit pour s’exprimer violemment et soulager un peu sa douleur quotidienne. Il établit un lien entre cette figure et celle de l’aventurière, enfermée en internat, jugée par ses pairs.

Si elle trouve de la compagnie en la personne de Sophie (Federica Mastroianni), craintive à cause de la présence d’un tueur en série dans les environs, elle n’en reste pas moins incomprise. Elle doit se confier au docteur McGregor (Donald Pleasence), un entomologiste impliqué dans l’affaire morbide, et accepter ses super-pouvoirs qui lui permettent de contrôler les insectes. Chaque interaction la liant aux autres semble superflue, dénaturée. Rien ne la retient dans ces lieux confinés, où les groupes de personnes envahissent sa bulle personnelle. Moquée par ses camarades, malmenée sexuellement en voiture, elle ne trouve aucun répit ; même la maîtresse d’école veut l’enfermer. Le parallèle avec le singe, cousin de l’homme, prend tout son sens, car lui, contrairement à elle, jouit d’une liberté plus affirmée. Il vient la sauver et la reconnaît grâce à ses facultés de communication avec l’infiniment petit.

Le cinéaste transcende son style en le ramenant au fantastique, créant un véritable émerveillement autour du crime perçu par la jeune femme. Lors de ses crises de somnambulisme, elle voit les cadavres à travers une vision fragmentée, à la manière d’une mouche. Elle en vient à contempler les scènes de crime avec une grande précision, mais toujours sous l’angle d’une spectatrice, sans jamais interagir directement avec le crime. Cet univers à la fois fantaisiste et violent la désigne en tant que témoin, à l’image d’un personnage issu des contes de Lewis Carroll, dont l’ensemble évoque Alice au pays des merveilles : un long chemin labyrinthique dominé par une reine impitoyable, enfermant ses sujets, contre laquelle elle tente de se libérer. L’intuition guide Jennifer, suivant les mouches, vers le dénominateur commun. Ce n’est pas tant pour se délivrer du mal qu’elle cherche à élucider ce cas sordide, mais parce qu’elle s’identifie inconsciemment aux exclus de son environnement. En témoigne son rapprochement avec les larves qui se glissent sous sa peau avant qu’elle ne les rejoigne dans un trou jonché de restes humains. Par ailleurs, la révélation sur l’identité du coupable est liée à l’affiliation à une figure parentale. Enfermée entre quatre murs, Jennifer se sent en sécurité avant de découvrir la supercherie, traitée avec une attention qui masque les véritables intentions.

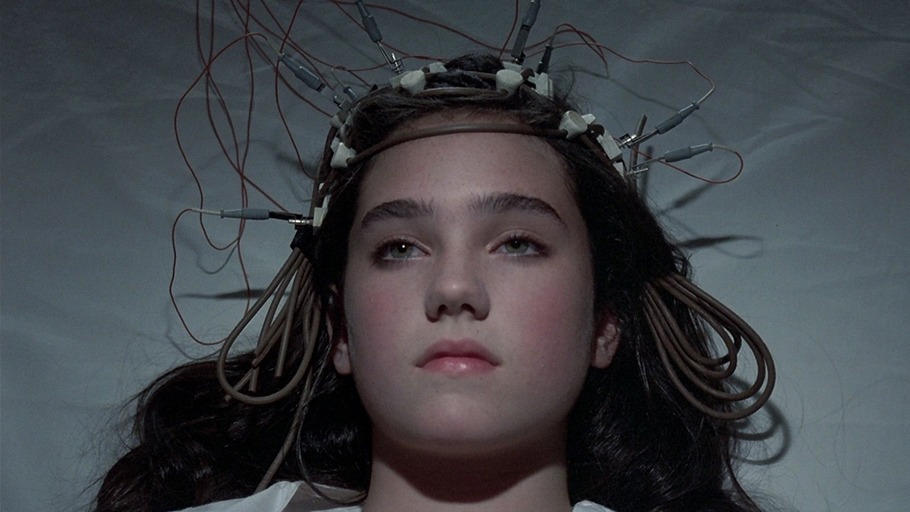

Romano Albani offre une photographie imprégnée de nuances de bleu et de vert, inspirée des peintures de Caspar David Friedrich. Déjà à l’œuvre sur Inferno (1980), il contribue grandement au romantisme de Phenomena, qui se distingue par la pureté de ses images, révélant la pâleur des visages en pleine nuit. Jennifer Connelly brille par sa présence lumineuse, incarnant une seconde Suzy, comme dans Suspiria (1977), avec son air innocent. Pourtant, le médecin le souligne : sa présence excite les insectes, révélant l’invisible et un flux d’êtres vivants, échevelés et contraints. Symptomatique de sa difficulté à se connecter au présent et aux autres, elle se réfugie dans la nuit pour se reconnecter au réel et s’initier à la survie. Argento souhaite préserver le mysticisme autour de son personnage et refuse de lui attribuer un caractère entièrement tragique.

Le rapport à l’enfance, parfois évoqué en sous-texte dans les gialli, notamment dans Frissons de l’angoisse (1975), est ici omniprésent. L’absence d’un père, occupé par un tournage à l’étranger, fait écho au personnage de l’avocat censé le représenter, une figure protectrice qui sera décapitée. Surtout, le bestiaire renvoie à la référence littéraire précitée et à un détour vers l’imaginaire. En réalité, la perte de repères familiaux ne crée pas plus de désordre que l’absence d’intégration sociale, un thème cher à l’auteur italien. Une pression s’exerce par la présence de chacun, y compris celle de Jennifer dans le refuge meurtrier, ce qui pousse chaque individualité à exploser. Réunies, elles incarnent un chaos auquel il faut répondre par une intervention imprévisible : les comprimés pour se débarrasser de la prodige, l’essaim d’insectes provoqué en réaction au monstre, ou encore les vers pourrissant les corps. Une collision des formes, avec des gros plans sur mouches, larves et peaux abîmées, est observée. Monstrueux, ces éléments constituent des pouvoirs hallucinés appartenant à un microcosme.

Les précédentes œuvres du maître italien laissaient planer le doute sur les intentions meurtrières, ne révélant le mobile qu’en conclusion. Ce dernier importe très peu dans Phenomena. Il s’agit plutôt d’une femme possédée et brisée par ses démons qui en rencontre une autre. Un phénomène en chaîne, entre victimes refoulées. Argento croit en la vie de ses personnages et accorde une attention particulière à la place des premières impressions. Les éléments du décor, que la lumière pénètre, ont besoin d’un souffle de vent, d’un geste brusque ou d’une mélodie rythmée pour exister pleinement. Si Jennifer incarne un être angélique à l’écran, elle cultive pourtant l’illusion d’être à l’origine de la menace, sans jamais la produire réellement. En d’autres termes, elle refuse de s’abandonner à l’âge adulte, s’éloignant de l’agitation tout en pouvant la provoquer. Ce n’est pas le cas de la figure meurtrière qui, bien qu’elle reste tapie dans l’ombre, choisit de se révéler à moitié au scientifique avant de l’assassiner. Un regard en apprentissage, et une perte de foi.

| Disponible en DVD, Blu-ray, VOD