Retour sur… | Beau Travail de Claire Denis | 1h30 | Par Pierre Laudat

Dans Stars at Noon, Claire Denis s’appliquait à filmer la moiteur du Nicaragua. Une moiteur suffocante, à l’image des conspirations politiques que déployait le scénario. Surtout, une moiteur qui enduisait d’un voile humide les corps collants, luisants et fangeux du couple Qualley/Alwyn. Cette proposition réjouissante s’inscrivait pleinement au cœur de ce qui constitue le noyau dur du cinéma de Denis : le corps. À ce titre, son film le plus représentatif de cette obsession reste Beau Travail. Sorti en 2000, Beau Travail jouit d’une réputation considérable. En effet, dans la dernière mise à jour du classement des meilleurs films de tous les temps, selon un panel de critiques internationaux dirigé par la prestigieuse revue anglaise Sight and Sound, Beau Travail arrivait à la 7ᵉ place — entre 2001 de Kubrick et Mulholland Drive de Lynch. L’aura dont dispose le film est conséquente, et s’y replonger permet de constater qu’elle est pleinement justifiée.

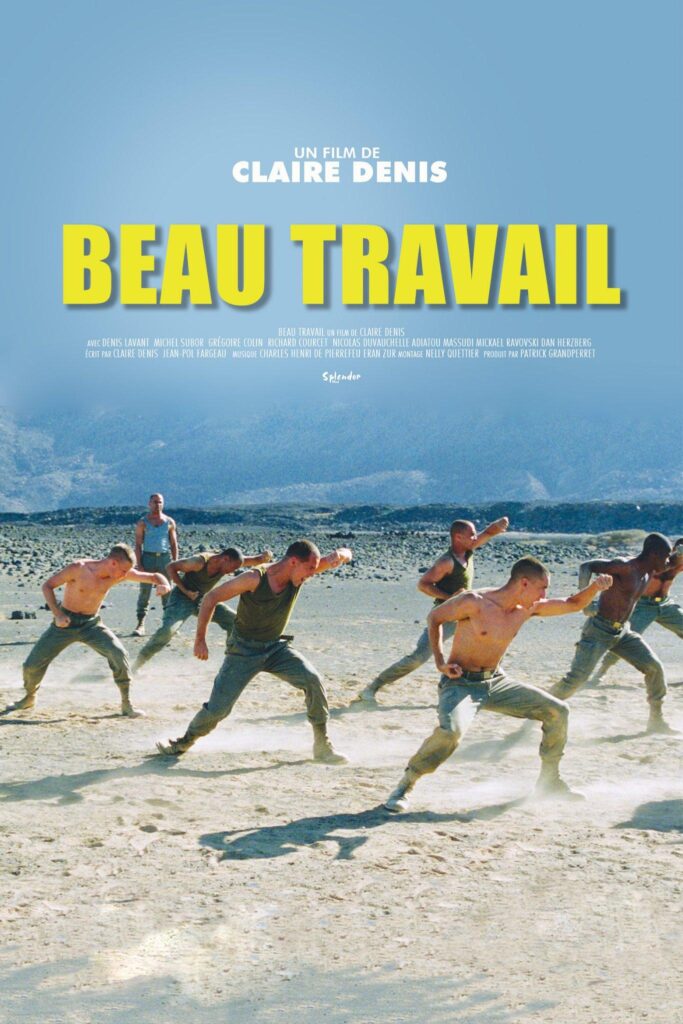

À Djibouti, une division de la Légion étrangère, emmenée par Denis Lavant et Michel Subor, intègre un nouvel arrivant, Grégoire Colin, qui dérègle la monotonie du camp. Ce récit est raconté en flashback, par la voix éraillée et mélancolique de Denis Lavant, revenu à la vie civile. D’emblée, le rythme du film frappe par sa lenteur — sa langueur, pourrait-on dire, puisque ce que nous voyons, ce sont des réminiscences. Des souvenirs, parfois fugaces, mais qui, la plupart du temps, s’étirent dans un silence apaisant ; les dialogues sont rares, les sons dispersés. Une langueur qui est aussi le résultat du mode de vie routinier du camp. Ils cuisinent, s’occupent du repassage, et profitent de leur permission pour sortir en boîte de nuit. Parfois, ils s’entraînent, jouent aux échecs ou à la guerre dans des environnements déserts et abandonnés. Pourtant, ils dénotent partout où ils vont. Comme une attraction, ils sont souvent le centre de l’attention des Djiboutiens. Il est vrai que leurs uniformes militaires les ostracisent de facto, notamment lors des séquences de permission. En boîte, ils grignotent l’espace et s’immiscent insidieusement autour des femmes qu’ils ont ciblées et qu’ils cherchent à séduire. Que font-ils donc ici ? Personne n’a l’air de savoir.

© SPLENDOR FILMS – Tous droits réservés.

Cette division a, dès lors, quelque chose de fantomatique. Dans les espaces rocailleux et arides de Djibouti, ces silhouettes que l’on distingue à l’horizon apparaissent comme un mirage. On douterait même de leur existence physique si Denis n’en revenait pas toujours aux corps. Ces corps qui nagent, courent, rampent ou escaladent. Le soleil irradie leur peau, où se déposent les perles de sueur ; la poussière se mêle à la transpiration et au sang lorsqu’ils travaillent la pierre à la pioche. C’est par ce rapport prosaïque à la matière que Denis les retient au monde. D’autant plus que, par leur mutisme perpétuel, ils ne sont plus que des corps musclés, gorgés de vitalité. Mais ce sont aussi des corps domestiqués, et Denis n’oublie pas les injonctions qu’ils subissent — notamment dans le décorum militaire, où les corps sont figés, rigides, fixes. Il y a également ces scènes d’étirements où Lavant, chef d’orchestre, dirige un ballet de corps disciplinés. Ici, les hommes, torses nus, prennent des poses qui évoquent les statues grecques. Sur une musique sacrée, Denis rend aussi au corps sa dimension étrange et mystique. Ainsi, elle parvient à restituer le corps comme catalyseur d’un rapport réel et matériel au monde, puis, dans un même geste, le corps comme rapport métaphysique au monde.

Enfin, Denis Lavant traîne son vieux corps « rouillé » et fatigué. C’est précisément la raison pour laquelle il développe une rancœur et une profonde jalousie envers Grégoire Colin. Les dispositions physiques exceptionnelles de ce dernier le renvoient à sa propre mortalité, autant qu’à un refoulement homo-érotique. Lavant garde tout en lui, et une violence sourde parcourt l’ensemble du film, alors que devant lui des hommes à moitié nus s’agrippent et s’étreignent dans une camaraderie sincère. Or, maintenant, Lavant est seul, et après avoir commis l’irréparable, il cherche la rédemption : « Peut-être qu’avec les remords commence la liberté. » Et alors qu’il pense à la mort, il se souvient avoir dansé — frénétiquement — dans une pulsion vitaliste. Danser, voilà peut-être déjà le début de la liberté.

| Sorti le 3 mai 2000