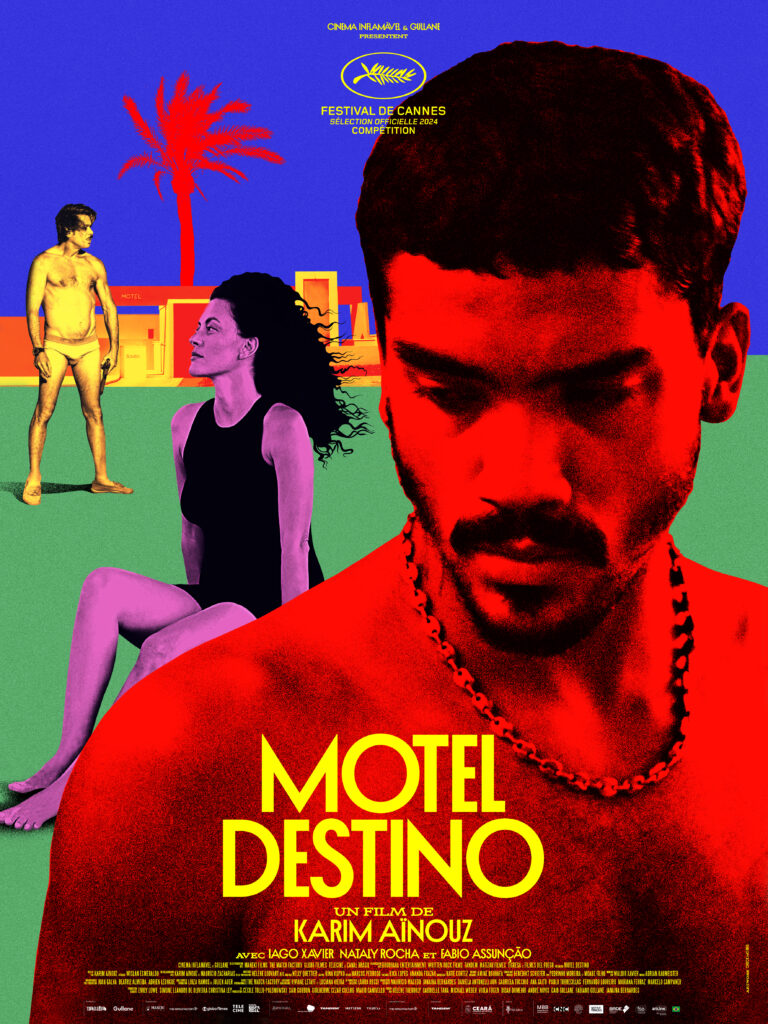

Critique | Motel Destino de Karim Aïnouz | 1h55 | Festival de Cannes 2024 | Par Louan Nivesse

Il fait chaud au Brésil. Une chaleur sèche, collante, politique. Le genre de chaleur qui empêche de respirer, qui colle les chemises aux dos et les consciences aux murs. Dans le Nordeste, au bord des routes rouges, entre deux champs d’éoliennes et une mer de silence, un homme débarque. Il fuit. On ne sait pas exactement quoi — une dette, une mafia, lui-même. Il ne trouve pas de répit. Seulement un motel, perdu, miteux, transformé en love hotel pour gens pressés, saturé de néons et d’ombres. Un espace hors du monde, où les pulsions remplacent la logique et où les corps s’usent à force de se heurter. C’est ici que la caméra de Karim Aïnouz vient se poser, et s’enlise. Il filme en pellicule, en plans serrés, en couleurs toxiques. Chaque image est pensée comme une sensation. Le rouge y est partout : sur les murs, sur la peau, dans les yeux. Il n’évoque pas seulement la passion, mais la brûlure, la blessure. L’image est chaude, épaisse, elle dégouline. Les corps suent, les textures vibrent. On est dans une imagerie quasi-organique, où la caméra semble elle-même sujette à la fièvre. C’est un cinéma de la saturation : des couleurs saturées, des sons saturés, des scènes de sexe saturées. Il y a là une volonté d’enfermer le spectateur dans un espace sensoriel clos, poisseux, comme pour lui faire ressentir l’enfermement des personnages. Mais cette démarche se retourne vite contre elle-même. Car à force de trop vouloir signifier, tout finit par ne plus rien signifier. À trop montrer la chaleur, on en oublie l’étouffement.

Le récit, lui, s’effiloche. Heraldo, censé être le moteur narratif — un homme traqué, en fuite — devient vite un figurant dans son propre drame. Il traverse les scènes, torse nu, muet, passif. Son regard ne dit rien. Il ne désire pas, il consomme. Il ne choisit rien, il subit tout. À ses côtés, Dayana, prisonnière d’un mari jaloux et pervers, incarne ce que le film aurait pu creuser : une figure féminine piégée dans un système, une femme qui tente de s’échapper d’une cage en forme de lit. Mais même elle n’échappe pas à la logique du décor : elle est cadrée, sculptée, utilisée. On ne sait jamais ce qu’elle pense, seulement ce qu’elle endure. Quant à Elias, le mari, voyeur pathologique, figure grotesque du patriarcat, il devient malgré lui le personnage le plus vivant. Non pas parce qu’il est complexe, mais parce qu’il a, au moins, une direction. Il regarde. Il contrôle. Il domine. Il incarne une violence qu’on connaît trop bien. C’est là que le film échoue profondément : dans son incapacité à transformer ses figures en personnages, et ses intentions en récit. Il y avait pourtant un terreau brûlant. Dans un Brésil post-Bolsonaro, où la violence sexiste a explosé, où les corps des femmes sont les premiers territoires de domination, où l’avortement reste une bataille quotidienne, filmer un couple enfermé dans un hôtel du sexe n’est pas neutre. Il aurait fallu en faire une critique, un espace d’archéologie sociale, un huis clos révélateur des mécanismes de l’oppression. Mais Aïnouz ne filme pas la structure. Il filme la surface. Il regarde, il observe, mais sans jamais interroger son propre regard. Les scènes de sexe se succèdent, mais n’interrogent jamais le désir. Elles le supposent, l’imposent, le montrent, comme un fait brut. Et dans un contexte cinématographique mondial où les films doivent désormais repenser leur manière de filmer les corps — l’intimité, la frontalité, le consentement — ce choix de mise en scène, ce regard qui ne se questionne jamais, devient gênant.

Car on ne peut plus, aujourd’hui, représenter le sexe sans conscience politique. On ne peut plus filmer des femmes enfermées, dominées, surveillées, sans interroger les implications de ce choix. Ce n’est pas seulement une question de morale, mais une question de cinéma. De regard. De place du spectateur. Et ici, le spectateur est enfermé dans une position de voyeur. On ne le met pas à distance. On ne le force jamais à réfléchir à ce qu’il voit. On l’immerge, oui, mais sans lui donner d’issue. On ne l’éduque pas, on le plonge. Or, plonger sans guide, c’est noyer. Il y a bien quelques fulgurances — une scène d’animaux en rut, un fondu enchaîné sur des éoliennes rouges comme des alarmes, des éclats de lumière sur les murs humides — mais elles sont rares, et trop isolées. Le reste du temps, la mise en scène tourne à vide. La musique, omniprésente, agit comme un cache-misère. Elle remplace les silences, les non-dits, les tensions. Le montage évite les confrontations. Les dialogues sont creux. Et à mesure que le film avance, on comprend qu’il n’a rien à dire. Qu’il se contente de nous promener dans un univers visuel trop stylisé pour être crédible, trop creux pour être dérangeant. Et c’est peut-être cela, la plus grande déception : ce que le film aurait pu être. Il aurait pu être un portrait incandescent de la violence des marges, un cri féministe venu d’un motel délabré, un poème triste sur le sexe sans amour. Il aurait pu se situer dans la lignée du grand cinéma social latino-américain, celui qui filme les périphéries non pas comme des décors exotiques mais comme des territoires de lutte. Il aurait pu nous heurter, nous remuer, nous troubler. Mais il ne fait que séduire. Et ce n’est pas ce qu’on attend d’un film comme celui-là.

Alors on sort de là, vidé, fatigué, englué dans une atmosphère moite, mais sans rien qui reste. Aucune pensée. Aucun frisson. Juste une suite de corps filmés comme des images, sans âme, sans politique, sans mémoire. Une succession de désirs simulés, d’enfermements esthétisés. Un film qui prétend brûler, mais qui, à force d’être trop lisse, ne fait même plus de fumée.

| Au cinéma le 25 décembre 2024