Critique | Querelle de Rainer Werner Fassbinder | 1h48 | Par Louan Nivesse

Querelle est le dernier film de Rainer Werner Fassbinder, tourné quelques mois seulement avant sa mort, à l’âge de 37 ans. Pour la cinéaste Monika Treut, ce film « résume ce que Fassbinder a exprimé dans plusieurs de ses films précédents », tout en suggérant des pistes nouvelles, inexplorées. Il reprend des thématiques majeures de son œuvre — trahison, rapports de pouvoir, rituels, amour impossible — mais les projette dans un décor stylisé, abstrait, à l’opposé du naturalisme qui caractérisait son cinéma des années 1970. C’est ce changement radical d’approche — cette volonté de rompre avec les attentes — qui a provoqué à sa sortie controverses, incompréhensions, voire rejet. Comme le protagoniste qui donne son nom au film, Querelle opère un acte de trahison généralisée : des attentes narratives, des conventions du cinéma d’auteur, du texte de Genet lui-même.

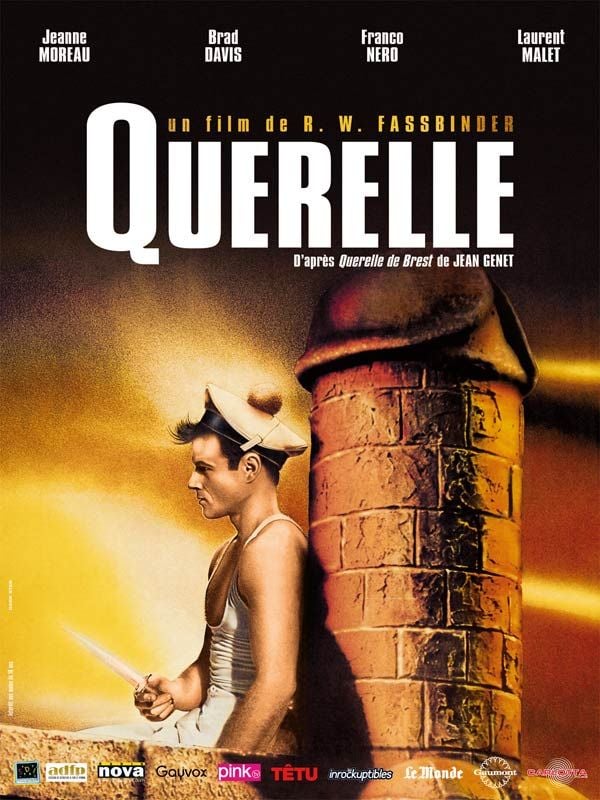

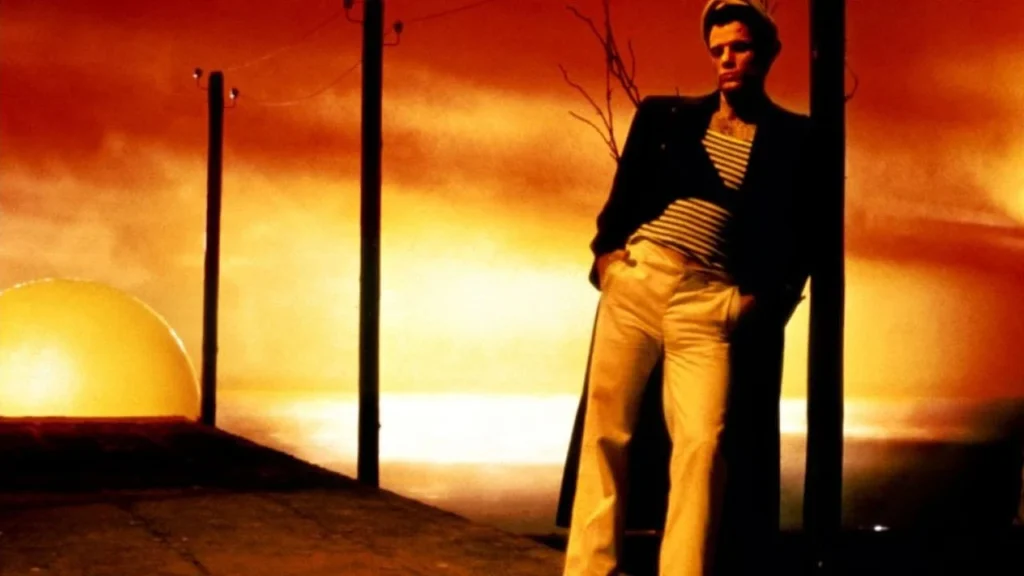

Le générique annonce un “film sur Querelle de Brest de Jean Genet” — non pas une adaptation fidèle, mais une réécriture libre, presque un fantasme. L’intrigue est respectée dans ses grandes lignes, mais Fassbinder la décontextualise complètement. Le Brest du roman devient un non-lieu de studio, irréel, théâtral, fait de murs peints et de lumières artificielles. Les accessoires et les costumes naviguent entre le fétichisme cuir, l’opéra queer et l’esthétique porno gay. Cet univers flottant abrite des figures hiératiques : des marins taillés dans le marbre, filmés comme des icônes muettes. Le résultat est troublant, souvent dérangeant. Fassbinder applique ici sa double vision — entre ironie et passion — à un matériau déjà excessif. Il en accentue les codes, tout en les vidant de leur évidence. Le jeu est figé, les dialogues sont déclamés, les regards sont dirigés hors-champ ou face caméra. On ne sait plus si l’émotion est contenue, absente ou parodique. Le film devient un théâtre d’ombres, où la chair semble absente mais où le désir est partout, dans chaque ligne de fuite, chaque geste ritualisé.

Ce trouble est au cœur du projet : Querelle se tient sur la ligne de crête entre cinéma d’art et pornographie, entre distanciation brechtienne et fièvre baroque. On y retrouve les marques visuelles fassbinderiennes : surcadrages, reflets démultipliés, objets qui divisent le cadre, miroirs et verres qui troublent le regard. Ces dispositifs encadrent littéralement les corps et produisent un sentiment d’enfermement sensoriel. Ce confinement visuel est renforcé par l’usage constant de la brume lumineuse, des flous doux et d’un éclairage chromatique totalement anti-naturaliste. La couleur devient ici un langage à part entière. Le film est baigné d’une lueur orangée chaude, moite, irréelle, qui évoque autant un rêve qu’un cauchemar. C’est une esthétique de l’excès et du refus — refus du réalisme, de la lisibilité émotionnelle, de la transparence visuelle. Fassbinder prolonge ici les recherches entamées dans Lola (1981) — où il manipulait déjà des palettes criardes — et s’inscrit dans une tradition du mélodrame radical, héritée de Douglas Sirk, où la couleur est émotion, non description. Cette lumière orange devient une signature politique. Richard Misek a souligné que Querelle représentait « le rejet le plus soutenu de la lumière blanche » dans l’histoire du cinéma analogique. Or, la lumière blanche — dite « neutre » — a longtemps été la norme implicite du cinéma occidental. En l’écartant, Fassbinder attaque une convention esthétique aussi puissante que l’hétéronormativité : celle d’une visibilité dite “naturelle”. Le recours à des tons rouges, verts et bleus saturés crée une ambiance qui ne cherche jamais à imiter le réel, mais à tordre l’œil du spectateur, à éveiller un regard queer — au sens de diffracté, désorienté, non normatif.

Le rejet du film à sa sortie s’explique aussi par sa réception politique. James Roy MacBean l’accusait de n’apporter « rien de constructif » au dialogue entre homosexualité et hétérosexualité, ni à une esthétique gay viable. Mais une décennie plus tard, des cinéastes du New Queer Cinema comme Gregg Araki, Todd Haynes ou Tom Kalin reprendront les codes de Querelle : sa sensualité baroque, son ambiguïté morale, son alliance entre marginalité sexuelle et criminalité. Ils reconnaîtront dans cette œuvre à la fois froide et torride une source subversive, inépuisable. Déjà en 1994, Al LaValley défendait les films gays de Fassbinder, qui selon lui refusaient tout didactisme militant mais abordaient frontalement des thèmes peu traités ailleurs : exploitation, domination, classe, ambiguïté de genre. Ces films sont restés radicaux — et Querelle peut-être plus que tous les autres — parce qu’ils n’édulcorent rien, ne cherchent aucune conciliation. Ils montrent un monde cru, codé, impénétrable, où la violence est une syntaxe du désir.

Querelle est à la fois le chant du cygne du Nouveau Cinéma Allemand et un prélude aux esthétiques queer à venir. Son étrangeté continue d’agir. On y voit un réalisateur au sommet de sa puissance formelle, refusant la clôture, et signant un dernier film comme on lance une provocation finale. C’est une œuvre de décalage permanent : entre le texte de Genet et l’univers du film ; entre le style fassbinderien et la pornographie gay ; entre la sincérité du désir et l’ironie du dispositif ; entre le cinéma tel qu’on l’attend et ce qu’il peut devenir. Longtemps vu comme une aberration, Querelle apparaît aujourd’hui comme l’un des plus grands films queer du XXe siècle — à la fois manifeste esthétique, testament sensoriel, et machine à désobéir.

| Sorti le 8 septembre 1982