Critique | Superman de James Gunn | 2h09 | Par Louan Nivesse

Sur la glace, Superman (David Corenswet) ne se relève pas immédiatement. Corps effondré, souffle court, visage contre la neige, il n’est pas ce projectile céleste venu restaurer l’ordre, mais un être traversé de pesanteur, ralenti, empêché. C’est là le point de départ proposé par James Gunn : non plus l’éclat d’un surgissement, mais la sidération silencieuse d’une figure au sol, déjà prise dans la matière trouble du monde. Loin de réenchanter un mythe, Gunn le confronte à l’usure. Il inscrit dès l’ouverture une politique du symbole : exposer la figure héroïque non pour la détruire, mais pour interroger sa capacité à encore faire sens, dans un présent saturé d’images, de discours dissonants et de récits concurrents.

Ce déplacement s’inscrit dans une tradition cinématographique où chaque actualisation de Superman reflète une crise de son époque. Bryan Singer, en 2006, avec Superman Returns, choisit la voie de la commémoration : son héros, calqué sur celui de Richard Donner, évolue dans une Amérique post-11-Septembre à la recherche d’un récit stable. L’image se fige, les plans s’étirent, comme pour préserver une mémoire. En 2013, Man of Steel de Zack Snyder donne corps à une autre Amérique, hantée par ses guerres extérieures. Le Superman d’Henry Cavill est une figure christique, silencieuse, projetée au cœur d’un chaos visuel où la puissance devient équivoque. Mais à force de métaphysique, le mythe perd son ancrage. Gunn, lui, ne choisit ni le refuge nostalgique ni l’iconisation tragique. Il politise le personnage sans le détacher de son corps ni de ses contradictions. Le cœur du récit s’articule autour d’une intervention. Superman bloque une offensive de la Boravie — nation surarmée — contre le Jarhanpur, territoire pauvre, assiégé, peuplé, dont la cartographie évoque simultanément Gaza et l’Ukraine. Sans mandat, sans coordination internationale, il agit seul, empêchant un massacre. Ce geste, d’apparence limpide, déclenche immédiatement une cascade de tensions diplomatiques. L’acte moral devient fracture géopolitique. Il est filmé, découpé, interprété. Certains applaudissent, d’autres dénoncent un déséquilibre, un précédent dangereux. La scène questionne frontalement la légitimité de l’intervention humanitaire : qui peut intervenir ? Sur quels critères ? Avec quel droit ? Le héros, loin de faire l’unanimité, devient catalyseur de discordes. Loin d’un retour de l’ordre, sa présence perturbe l’équilibre précaire des récits.

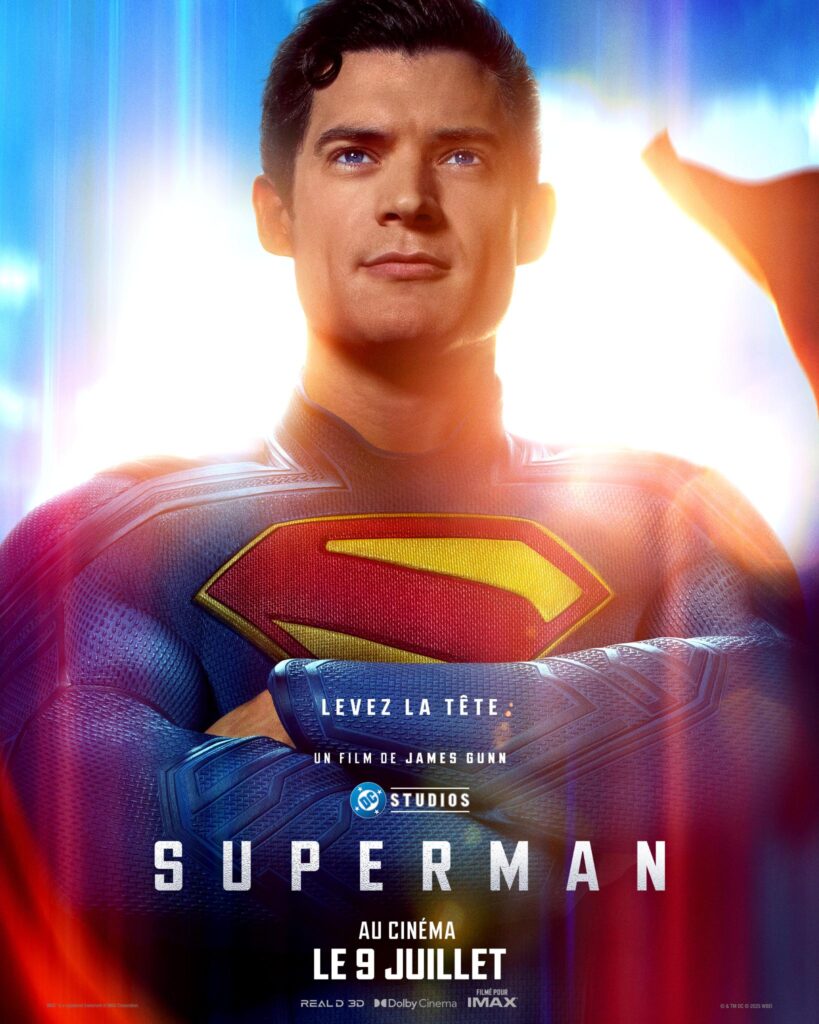

© Warner Bros. / DC Studios – Tous droits réservés.

Ce brouillage n’épargne pas le héros lui-même. Clark Kent (David Corenswet) n’est pas une figure de retrait. Il prend en charge sa propre narration, organise des entretiens où il se met en scène face à lui-même, orchestrant un dialogue absurde entre le journaliste et l’icône. Ce dispositif dérisoire tente de contenir l’effritement de l’image. En parallèle, les questions posées par Lois Lane (Rachel Brosnahan) — lucides, sobres, frontales — fissurent l’édifice moral du personnage. Ce ne sont pas des accusations, mais des désaxements : elle déplace, par sa seule présence, la verticalité du mythe. Gunn filme ce trouble dans des cadres resserrés, des intérieurs feutrés, où le poids du silence dépasse celui des mots. Ce n’est plus l’héroïsme qui structure le récit, mais le doute, subtilement instillé. Ce doute prend une autre ampleur avec la révélation d’une archive kryptonienne, libérée par Lex Luthor (Nicholas Hoult). Ce message, laissé par les parents biologiques de Superman, n’évoque ni paix ni espoir, mais ordre, supériorité, mission. Il propose une vision du monde fondée sur la domination éclairée, la hiérarchisation assumée, l’influence autoritaire. Cette rhétorique entre en résonance directe avec les discours sécuritaires contemporains — notamment ceux de dirigeants comme Benyamin Netanyahou — où l’idée de protection justifie des entreprises de colonisation, de contrôle, de soumission. L’archive kryptonienne ressemble à un programme : un pouvoir se prétendant garant de la civilisation, mais procédant par coercition, dissimulation et asymétrie. Sous couvert de guider l’humanité, elle propose une forme d’aliénation masquée.

Lex Luthor, dans cette version, incarne ce pouvoir travesti. PDG d’un conglomérat technologique, fournisseur d’armes à la Boravie, influenceur d’opinion, il ne cherche pas à abattre Superman mais à le rendre opaque. Il comprend que la menace n’est pas dans la force brute, mais dans l’autonomie d’un pouvoir sans supervision. Il organise la confusion. Sa stratégie repose sur la saturation narrative : produire des contre-récits, brouiller les lignes, déstabiliser le regard. Il ne s’oppose pas au mythe par la force, mais par la relativisation. Ce n’est pas la destruction qu’il vise, mais l’indistinction. Cette indistinction est partout dans l’image. Gunn construit un monde visuel où tout flotte : corps, objets, symboles. La cape rouge devient motif parmi d’autres, avalée par la lumière saturée. La composition, constamment agitée d’effets numériques, semble chercher son centre sans jamais le trouver. La profusion affaiblit la lisibilité, le spectaculaire mine la figure. C’est dans un univers numérique instable que se déroule le combat central : Superman affronte un double contrôlé par des algorithmes, créé par Luthor, ajusté en temps réel. Tout est prévisible, anticipé, désincarné. Le vrai Superman, lui, s’épuise, se dissout, absorbé par cette lumière artificielle qui le rend flou. Et pourtant, la régénération vient d’un contrechamp simple : la lumière solaire, réelle, extérieure à ce décor falsifié. Ce surgissement, bref, marque la seule élévation du récit, mais elle se fait hors du numérique, hors du studio. Gunn fait du spectaculaire son propre parasite. À force de tout montrer, l’image échoue à produire du sens. Le blockbuster, pris dans son vertige, perd la figure qu’il prétend célébrer.

Le film atteint un seuil critique : noyée dans le flot des formes, l’icône perd son pouvoir de surgissement. Elle devient bruit. Le spectaculaire s’autodétruit. Et dans cette désorientation, Gunn opère un geste critique inattendu : il expose l’épuisement formel du genre. Pas par subversion frontale, mais par une logique interne poussée jusqu’à l’absurde. Le mythe, usé, vacille dans un trop-plein de signes. C’est au Kansas que tout se redépose. Plus de saturation. La lumière se fait douce, les lignes redeviennent nettes, les gestes, lents. La ferme n’est plus symbole, juste un lieu. Là, dans un échange avec Pa Kent (Pruitt Taylor Vince), le film atteint ce que le spectaculaire ne peut dire : une humanité nue, hésitante, qui écoute et transmet. Pas de résolution héroïque, pas de conclusion brillante. Une poutre redressée, une main tendue. Superman ne s’élève pas, il reste. Et dans ce « rester », dans cette modestie, le film retrouve ce qui avait disparu : un sens, sans grandiloquence, à hauteur d’homme.

| Au cinéma le 09 juillet 2025