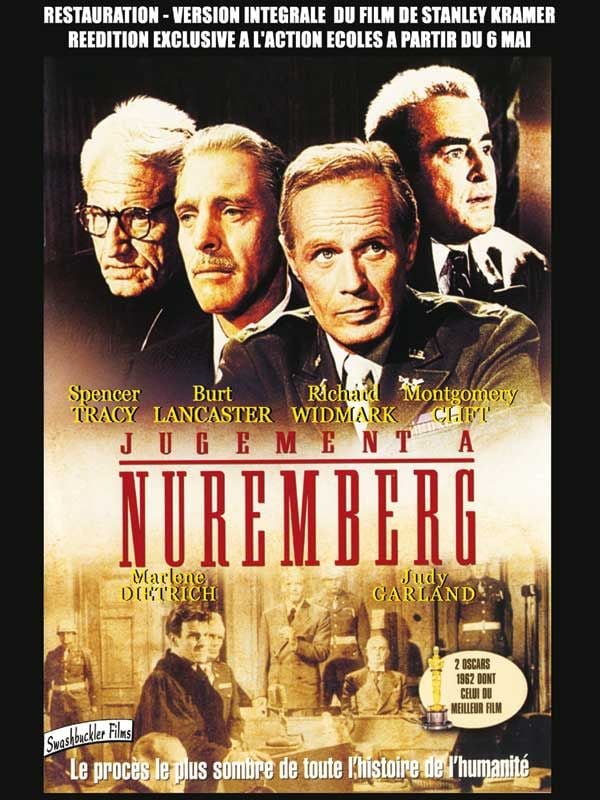

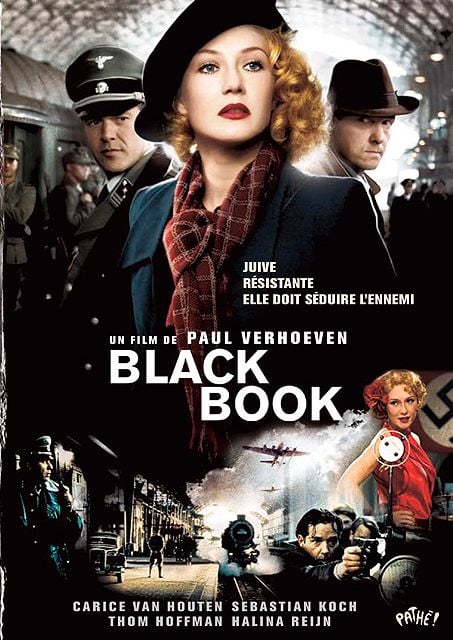

Analyse / Regard comparé | Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer & Black Book de Paul Verhoeven | Par William Carlier

Il arrive que le cinéma s’empare de l’Histoire, non pour en illustrer le déroulé mais pour en éprouver la brûlure. Jugement à Nuremberg, réalisé par Stanley Kramer en 1961, appartient à cette catégorie rare d’œuvres où la reconstitution n’est jamais un alibi, davantage une épreuve de la parole. Tout y est affaire de regard – sur le passé, sur les responsabilités, sur la justice elle-même, dont la mise en scène devient l’espace d’une méditation collective. Plus de quinze ans après la fin de la guerre, Kramer propose un film profondément réflexif, brechtien dans son économie, qui interroge moins les crimes du nazisme que les mécanismes d’adhésion, de ralliement opportuniste et de refoulement d’une société tout entière.

Le procès des juges allemands, tenu à Nuremberg en 1948, sert de matière première. Mais c’est le traitement de cette matière qui confère au film son pouvoir d’incandescence. Kramer, souvent perçu comme un réalisateur à la conscience politique appuyée, filme à rebours du spectaculaire. Dans un dispositif claustrophobique, majoritairement cantonné à la salle d’audience, il transforme le tribunal en chambre d’écho du XXe siècle. Le long-métrage se déploie comme un contrepoint dialectique à la grande Histoire. Là où tant d’œuvres postérieures ont simplifié la figure du bourreau nazi, l’ambiguïté morale est ici de mise. Le juge Ernst Janning (Burt Lancaster), intellectuel de haute tenue, incarne cette compromission glaçante de l’esprit avec le pouvoir. Ce n’est pas un monstre, mais un homme cultivé, patriote, et sincèrement persuadé d’avoir agi pour son pays. Face à lui, Spencer Tracy, dans le rôle du juge Haywood, ne joue pas les redresseurs de torts, mais un homme modeste, dont la quête de vérité passe par l’écoute. Il ne condamne pas depuis un surplomb moral : il apprend, doute, médite. Son regard est celui du film tout entier.

On pourrait croire que Kramer illustre les principes du droit international ; il fait bien davantage. Il interroge l’idée même de justice après la catastrophe. Le film, en cela, prolonge les méditations d’Hannah Arendt ou de Primo Levi — la première sur la banalité du mal et la responsabilité sans haine, le second sur la zone grise des survivants et des bourreaux — en les déplaçant sur le terrain cinématographique : montrer, non pas les camps (ce serait insoutenable), mais l’écart entre leur existence et l’aveuglement tranquille de ceux qui y ont contribué. Lorsque les images tournées à la libération des camps sont projetées, elles surgissent comme une césure du réel, un choc intrusif dans l’espace contrôlé de l’audience. Elles ne sont pas un élément de preuve, mais une convulsion de l’Histoire dans le présent. D’un point de vue formel, le film se distingue par une grande sobriété. Pas de flashbacks, peu de musique, une photographie grise et sèche comme lavée de toute tentation romanesque. L’émotion ne vient pas d’une manipulation du récit, jaillissant d’un affrontement des discours. On pourrait penser à Robert Bresson, s’il avait accepté la parole comme véhicule de la vérité. Mais là où le cinéaste du Procès de Jeanne d’Arc réduit le corps à une pure mécanique spirituelle en refusant l’expression au profit du dépouillement, Kramer laisse résonner les contradictions. Le montage privilégie les plans fixes, les champs-contrechamps allongés où le visage devient le lieu d’une pensée en formation. On retrouve quelque chose du théâtre de Sophocle, en ce que la faute est tout à la fois individuelle, collective que structurelle.

En filmant une Allemagne qui se débat avec son propre reflet, le cinéaste anticipe la lente dénazification de la conscience européenne. Il interroge cette volonté de tourner la page trop vite, incarnée par le personnage du colonel Tad Lawson (Richard Widmark), également par l’opinion publique américaine en arrière-plan, soucieuse de ménager la RFA dans le contexte de la Guerre froide. Kramer exprime cette tension sans simplification, comprenant les arguments géopolitiques tout en les confrontant à une exigence éthique supérieure. Comme le dira le juge Haywood dans son verdict final : « Une nation ne devient pas grande en écrasant les faibles, mais en les protégeant. » Plus qu’un procès mis en scène, c’est une réflexion sur la responsabilité – cette notion fragile qui ne relève ni de la vengeance ni de la rédemption. Dans sa densité discursive et sa foi obstinée en la parole comme outil de lucidité, l’œuvre se tient à distance du pathos et du manichéisme. Si Jugement à Nuremberg s’inscrit dans la veine du grand cinéma judiciaire hollywoodien, avec sa rigueur verbale et sa solennité dramatique, Black Book (Paul Verhoeven, 2006) semble, au premier abord, relever d’une logique inverse : film de genre flirtant avec le mélodrame et l’espionnage, souterrain, incarné, ambigu. Pourtant, un même questionnement traverse les images : comment représenter la Seconde Guerre mondiale sans céder à l’abstraction morale ? Comment filmer la justice et le jugement, ce que l’Histoire fait aux corps et aux actes ? L’un expose un tribunal, l’autre suit une femme traquée. Tous deux confrontent la question du mal à celle de la mémoire, et interrogent la capacité du cinéma à rendre visible ce qui, dans l’après-coup, échappe encore à toute résolution.

Là où Kramer érige le cadre judiciaire comme ultime recours, Verhoeven le détruit pour en restituer sa fragilité. Au lieu du procès après-coup, il y a immersion dans le présent de la guerre, avec son chaos, ses revirements, ses trahisons. La figure centrale de Rachel/Ellis (Carice van Houten), juive néerlandaise infiltrée chez les nazis, incarne une forme de résistance qui passe par la ruse et la mise en danger permanente. La comparaison fait alors ressortir un paradoxe fécond. Black Book refuse toute sacralisation de la victime. Rachel est vivante, mouvante, désirable. Elle se bat avec les armes dont elle dispose, parfois au prix d’arrangements douteux. Verhoeven inscrit la question de la responsabilité juridique dans les plis de la survie. La scène de la tonte, insoutenable, où Rachel humiliée est livrée à la foule, rappelle que la justice populaire peut basculer dans la cruauté la plus aveugle. L’après-guerre ne répare rien, il prolonge la violence par d’autres moyens. En ce sens, Black Book prolonge Jugement à Nuremberg : les deux films montrent que le jugement ne clôt pas l’Histoire, il en est une forme, parfois précaire, parfois injuste. Le corps, d’ailleurs, est l’un des grands enjeux du film. Black Book procède par surfaces, peaux, regards, travestissements. Rachel change de nom, de langue, de coiffure et de camp pour survivre. Le cinéma de Verhoeven épouse cette logique, où la mise en scène refuse toute hiérarchie entre les gestes, préférant l’abîme d’un monde sans repères fixes. Ainsi, les traîtres peuvent se montrer compatissants, les résistants tortionnaires, et les amants ennemis. Ce brouillage est une manière d’illustrer l’instabilité d’un monde où l’honnêteté n’est plus véritablement une posture.

La différence de production et d’inscription culturelle des deux films éclaire aussi leur écart stylistique. Jugement à Nuremberg tranche avec les lignes éditoriales dominantes du cinéma hollywoodien d’alors. Au tournant des années 1960, la plupart des majors préfèrent des récits de guerre édifiants ou spectaculaires (Le Jour le plus long de Zanuck, Exodus de Preminger, Les Canons de Navarone de Thompson), qui renforcent le mythe d’une Amérique libératrice ou explorent des enjeux stratégiques en escamotant les idéaux. Kramer, lui, refuse la grandiloquence et choisit une esthétique de l’ascèse. Son film avance à la manière d’un traité filmé, porté par la parole et le regard. Que la MGM ait soutenu un tel projet dit quelque chose du déséquilibre du système hollywoodien à ce moment précis, alors déjà traversé par les doutes post-McCarthy, hanté par le spectre de la culpabilité occidentale. Face à cette machine hollywoodienne, Black Book est une œuvre postérieure et européenne qui adopte le style des studios (glamour, rythme, suspense) pour en pervertir les attendus. Verhoeven, familier du cinéma américain qu’il a lui-même contaminé de l’intérieur (Basic Instinct, Starship Troopers), revient à ses racines néerlandaises pour filmer un récit de zones grises avec les moyens du grand spectacle. Tout est codé et artificiel. Mais rien n’est jamais stable. Le romanesque s’ouvre toujours sur un vertige où le trivial déborde sans cesse le politique. Ce retour à l’Europe prolonge un geste amorcé dès Soldier of Orange alors que Verhoeven interrogeait déjà sous la forme d’un récit d’initiation, les loyautés en temps de conflit. Son premier film de guerre conservait encore une forme de noblesse du combat, Black Book l’engloutit désormais dans le jeu des masques.

Par leur différence de ton et de perspective, ces films n’en composent pas moins un diptyque éclairant sur les manières de de mettre en scène l’irréparable et la mémoire. L’un parle depuis les hauteurs d’un tribunal, l’autre depuis les égouts où l’on se cache pour survivre. De Kapò de Pontecorvo à Shoah de Lanzmann, du Tambour de Schlöndorff à La Liste de Schindler de Spielberg, le cinéma n’a cessé de chercher les formes justes pour dire l’irreprésentable. Chaque œuvre cinématographique sur la Seconde Guerre mondiale affronte, d’une manière ou d’une autre, une même aporie : comment faire image de l’anéantissement ? Comment juger dans l’après-coup sans rejouer la violence du verdict ? À cette question, Jugement à Nuremberg et Black Book apportent deux réponses formellement et moralement contrastées. L’un se tient à la lisière du théâtre judiciaire, l’autre s’enfonce dans les zones troubles du mélodrame et du thriller. Mais tous deux participent d’une même généalogie : celle d’un cinéma qui ne cherche pas à édifier mais à faire trembler les certitudes. En confrontant ces deux œuvres, c’est moins une opposition de style qu’une tension féconde entre deux façons de regarder la catastrophe qui se dessine — l’une frontale, l’autre oblique ; l’une éthique, l’autre tragique.

| Jugement à Nuremberg sorti le 20 décembre 1961

| Black Book sorti le 29 novembre 2006