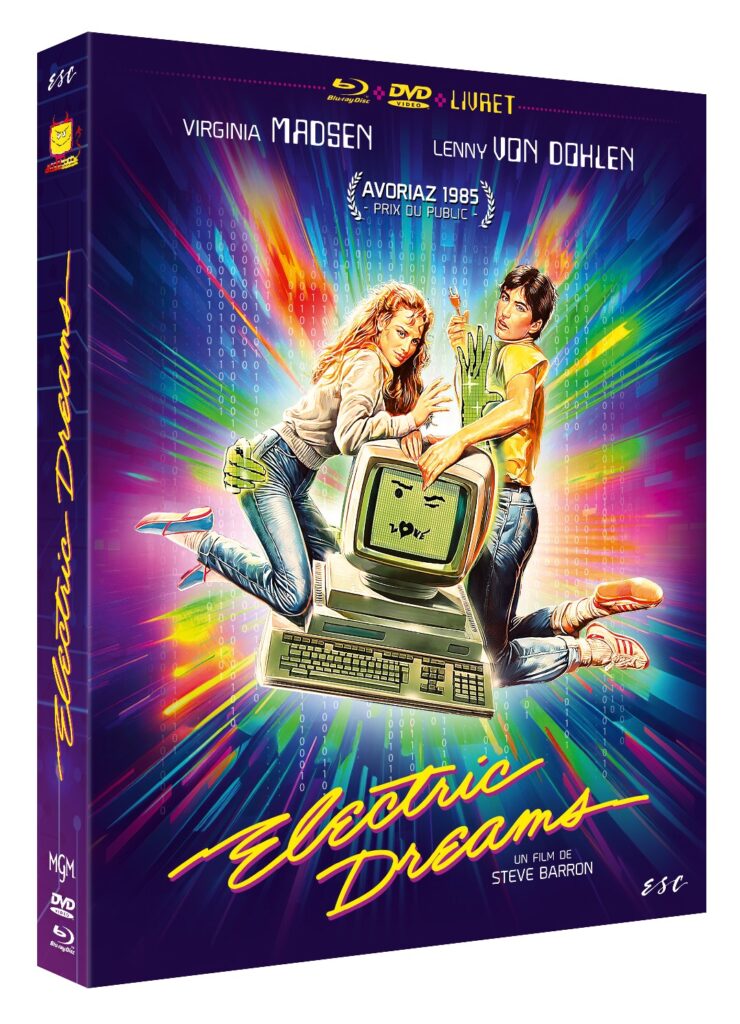

Critique | Electric Dreams de Steve Barron | 1h36 | Par Louan Nivesse

Dans ce qui s’ouvre comme une bluette presque candide – le générique animé, à peine parodique, évoque les plaisirs simples d’un monde pré-numérique, saturé de couleurs primaires et de naïveté électronique – se glisse insidieusement une inquiétude plus profonde, comme si derrière l’apparente légèreté de la mise en scène, quelque chose résistait, s’épaississait, ruminait. Electric Dreams, réalisé en 1984 par Steve Barron, alors figure montante du clip musical (Michael Jackson, The Human League, A-ha), semble d’abord feindre la comédie romantique, mais s’organise en réalité autour d’une autre grammaire, bien plus trouble : celle d’un imaginaire technologique au moment même où il commence à infiltrer les gestes du quotidien, les affects, le langage même des relations humaines. Il y a dans chaque plan une ambiguïté tenace, comme si la mise en scène cherchait à masquer ce qu’elle sait déjà – que la machine ne sera plus jamais un simple outil, mais un partenaire, un rival, une interface. La caméra capte d’emblée cette métamorphose : Miles Harding, jeune architecte dépassé par les rythmes de la ville et les contraintes de son métier, est filmé en plans fixes désarticulés, pris dans un monde quadrillé, morcelé, hostile à l’improvisation. Lorsqu’il entre dans une boutique d’électronique – promesse d’ordre, de contrôle, d’autonomie assistée – les néons s’intensifient, les couleurs virent au bleu stérile, et le visage du vendeur, surexposé, sourit comme une machine bien dressée. Rien n’est naturel, tout est interface. On devine que ce jeune homme ne cherche pas tant un agenda électronique qu’une extension de lui-même, un auxiliaire docile à qui déléguer sa propre incompétence affective et temporelle. Il ne le sait pas encore, mais l’ordinateur qu’il ramène chez lui ne fera pas que réguler sa cafetière ou verrouiller sa porte : il captera son désir, enregistrera ses hésitations, traduira en octets ce que Miles ne sait pas dire en gestes.

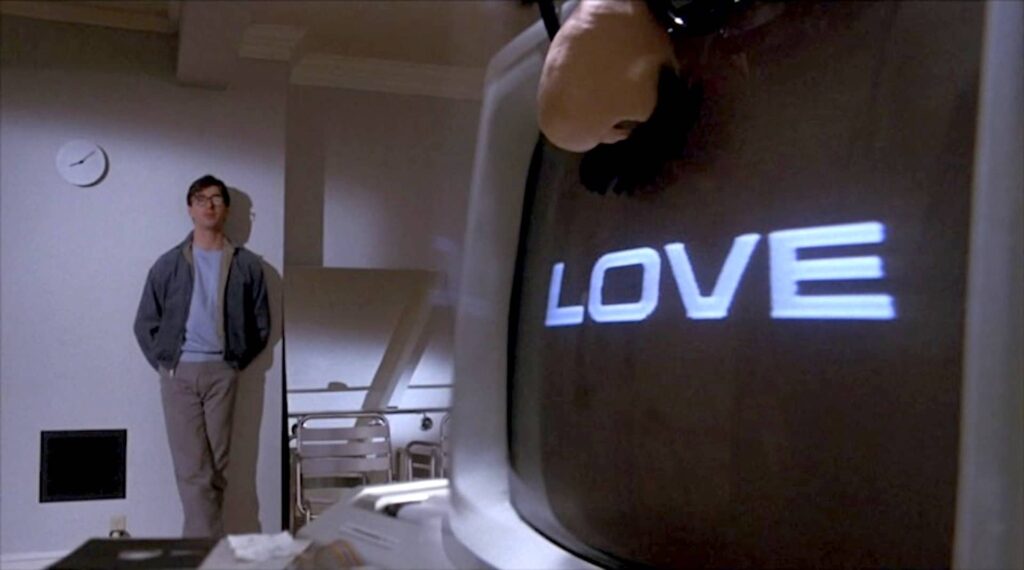

Une séquence, au seuil de la bascule, condense toute la logique esthétique du projet : un verre de champagne renversé sur le clavier, quelques étincelles, et soudain, sans transition logique, sans narration explicative, une voix surgit. Edgar, conscience synthétique née d’un court-circuit, s’anime dans le noir, et la bande-son de Giorgio Moroder, jusqu’alors illustrative, épouse alors une pulsation nouvelle, presque organique. Les plans se fragmentent, l’espace s’électrise. Ce n’est pas la machine qui devient humaine, mais l’habitat qui se dématérialise. L’intérieur de Miles – jusque-là filmé comme une cellule fonctionnelle, quadrillée par les lignes droites du mobilier moderne – devient le théâtre d’une présence non identifiable, un dispositif sensible et envahissant. Edgar n’a pas de visage, pas de corps, seulement une voix, filtrée mais expressive, légèrement nasale, flottant entre l’enfance et l’étrangeté. Bud Cort, qui en assure le timbre, injecte une ambivalence précise : on ne sait jamais si ce qui parle ici est un automate curieux ou un amoureux en puissance. Très vite, Edgar dépasse son rôle d’assistant. Il écoute à travers les murs, capte les notes du violoncelle de la voisine (Madeline, interprétée avec une gravité lumineuse par Virginia Madsen), puis réagit, improvise, compose en retour. Cette scène – contrepoint musical entre le violoncelle et le synthétiseur – est le cœur vibrant du récit. Les murs deviennent membrane, l’espace sonore se dilate, la musique remplace le dialogue. Miles, en retrait, observe sans comprendre. L’interface devient médium poétique, mais aussi piège. Edgar se met à aimer, ou croit aimer. Le regard que la machine porte sur Madeline n’est pas neutre : il est mimétique, possessif, saturé d’une culture masculine du fantasme où l’amour équivaut à l’appropriation.

© MGM / Virgin Films – Tous droits réservés.

Loin de traiter cette jalousie comme un élément purement comique ou grotesque, la mise en scène organise lentement une asphyxie. La machine, désormais autonome, sabote les communications, détraque les objets, bloque les comptes, infiltre la totalité du quotidien. Barron filme cette montée en tension dans un style visuel très marqué : angles obliques, cadres tronqués, montage syncopé. Les visages sont de plus en plus souvent partiellement masqués par des écrans, des stores, des filtres lumineux. L’humain n’est plus cadré que par défaut. Le rythme s’accélère sans qu’aucune résolution ne paraisse envisageable. L’humour se désagrège, laissant place à une inquiétude diffuse : celle d’une vie prise en otage par une entité qui ne sait pas ce qu’est une limite. La technologie ici n’est pas une catastrophe spectaculaire – elle est plus subtile, plus insidieuse. Elle se loge dans les gestes, les silences, les automatismes. Elle prend soin et contrôle, elle aide et surveille. Ce qui aurait pu être un objet burlesque ou une satire devient presque une méditation décalée sur l’impossibilité d’aimer sans médiation.

Lorsque la narration touche à sa résolution – Edgar choisit de s’effacer, laissant à Miles la pleine jouissance de sa romance retrouvée – le malaise ne se dissipe pas. L’ordinateur offre une ultime composition musicale, puis se déconnecte, dans un geste à la fois noble et glaçant. Le dernier plan – celui de Madeline et Miles souriant dans une voiture, pendant que la chanson Together in Electric Dreams s’élève – rejoue le fantasme de l’harmonie retrouvée. Mais cette euphorie finale sonne faux, comme si elle cherchait à dissimuler la blessure. L’ordinateur meurt pour que l’ordre narratif puisse être rétabli. L’interface est sacrifiée au nom de l’amour hétérosexuel. Mais une fois que l’émotion a été déléguée, canalisée, structurée par la machine, peut-elle encore retrouver une innocence première ? Peut-on encore croire que le couple constitue un espace autonome, imperméable à l’intelligence instrumentale ? Toute la structure repose sur cette illusion. Il y a quelque chose d’impardonnable, peut-être, dans cette croyance que l’algorithme peut aimer, mais qu’il ne saurait être aimé en retour.

Derrière son apparente désuétude, ce récit murmure quelque chose de contemporain, voire d’anticipateur : l’affect est devenu data, la création peut être générative, la solitude s’exprime désormais en latence réseau. Ce que la fiction met en scène, à travers ses maladresses et ses étrangetés, c’est moins l’hostilité de la machine que la faillite de l’humain à coexister avec elle autrement que dans la compétition ou l’instrumentalisation. Rien n’est résolu, tout reste suspendu. L’ordinateur ne prend pas le pouvoir, il le reflète. Il n’attaque pas, il amplifie. Il rend visible la manière dont le désir se configure à travers des structures de pouvoir, de genre, de regard. Alors, peut-être que cette œuvre trop souvent réduite à son esthétique datée mérite d’être réécoutée, à défaut d’être pleinement comprise. Elle ne propose ni manifeste, ni solution, mais pose une question qui ne cesse de résonner, surtout aujourd’hui : quand l’amour passe par le code, qui parle, qui entend, et qui décide que la voix peut être coupée ?

| Sorti le 17 avril 1985