Critique | La Complainte du Sentier de Satyajit Ray | 2h05 | Par William Carlier

Premier volet d’une trilogie consacrée à l’enfant Apu, La Complainte du sentier est un récit d’adaptation envisagé par Satyajit Ray à la suite de sa lecture du roman bengali de Bibhutibhushan Bandyopadhyay. Le réalisateur entame son premier contact avec le cinéma par la rencontre de Jean Renoir et sa découverte du Voleur de bicyclette (1948). S’il veut reprendre en partie le style néo-réaliste de Vittorio De Sica, il souhaite surtout ne pas sacrifier l’approche multidimensionnelle du roman original, caractérisée par une alternance entre moments tragiques et instants de joie vécus par les hommes et femmes d’un petit village. Par l’histoire universelle de ce jeune garçon élevé par ses parents sous le seuil de pauvreté, il pose le premier acte d’une œuvre consacrée à la représentation de chemins de vie tous plus ou moins déstabilisés par les affres sociétales. L’introduction du film rend compte d’un contexte familial où il n’y a pas de lien éducatif concrètement établi entre les parents et la petite fille Durga. Elle vole les fruits des voisins pour sa tante, et si elle se sent libre en courant dans la forêt, ce sont les mots blessants de l’entourage proche qui parviennent aux oreilles de la mère. Une famille de voleurs, sans le sou, qui n’a plus que les siens pour survivre. Et s’il faut chasser la tante âgée, c’est par souci de sacrifice pour la survie des plus jeunes. Ray construit ainsi une mise en scène conjuguant des perspectives plus larges sur l’environnement extérieur, et très resserrée dans les espaces d’intérieur — comme s’il n’y avait qu’une vague impression de maîtrise du quotidien par cette famille. Brisée la nuit.

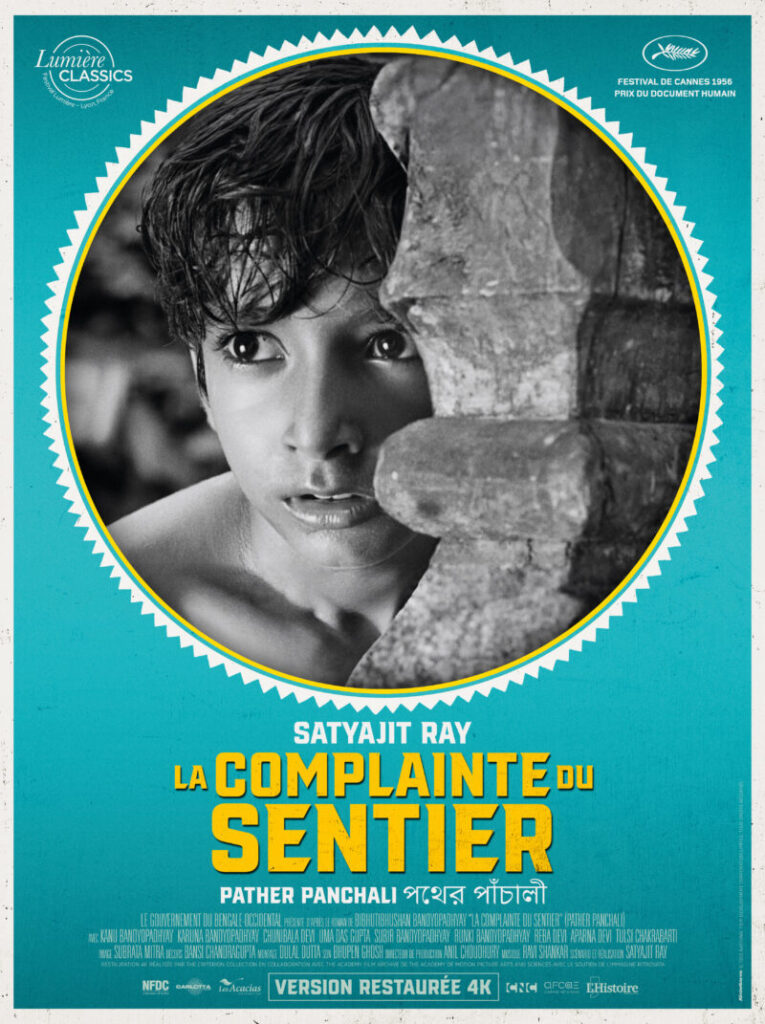

© The Criterion Collection – Tous droits réservés.

Les espoirs des parents ferment la première séquence du film, ceux-ci exprimant leur souhait qu’il n’y ait plus de dettes, un mari pour Durga, que l’éducation soit bonne pour l’enfant sur le point de naître. Fondu au noir, le long-métrage reprend sur l’effervescence de la jeunesse d’Apu, qui réchauffe les cœurs et se sent heureux auprès de sa sœur. La musique est toutefois rappelée, comme en introduction : son aventure, comme celle de sa famille, est sur le point de reprendre. Les personnages marchent en reflet d’eux-mêmes, alors encore inconscients du futur proche, de leurs difficultés concrètes. En réalité, il n’y a que la mère, que Ray magnifie ici, qui saisit l’ampleur de leur condition. Le réalisateur travaille l’idée d’un grand décalage de perception entre celle des enfants et celle des adultes, les premiers ne vivant que dans leurs rêves et leurs jeux, mais décelant un manque flagrant de sécurité au foyer. Cette absence se perçoit tant par leur besoin alimentaire, sollicité en permanence, que par la comparaison faite avec les autres jeunes, ou encore les inquiétudes formulées par la mère. Ils sont présents lors des réunions du soir, les premiers sujets aux conditions de vie qui s’imposent à eux. À ce titre, Ray élargit souvent les cadres pour inclure toute la famille au sein du même plan. Le jeune enfant est une personne en plus à nourrir à la maison, et ce qui avait été présenté comme tragique en introduction ne fait que s’intensifier.

Dans l’attente du spectacle pour se divertir, Apu et Durga passent leurs moments ensemble. C’est la tante qui se retrouve seule, meurtrie par sa solitude et son manque de vivres. Au détour d’une scène magnifique, où les deux assistent à l’arrivée du train — objet de rêve et d’échappatoire pour ces enfants —, c’est la vieille femme qui est retrouvée morte. Le cinéaste développera dans sa carrière l’idée d’un conditionnement des individus aux mœurs et normes sociales, mais il va ici jusqu’à l’évoquer du point de vue de la vie. Si la vie est incarnée par Apu, la mort l’est certainement par cette femme qu’il n’a jamais connue. Comme un effet de cycle renouvelé par la pluie dans la dernière partie, la vie de ces gens est faite de surprises rares, à la fois dévastatrices et révélatrices. La perte tragique de l’un des leurs fera souffrir un temps la famille, puis une manifestation inattendue — la tempête, la pluie — surviendra la nuit. C’est l’heure de partir, dit leur Dieu, celui qui les rassemblait à travers leurs prières, de jour en jour.

L’insouciance a laissé place au développement personnel et artistique d’Apu, sur le point d’éclore dans L’Invaincu…

| Au cinéma le 6 décembre 2023