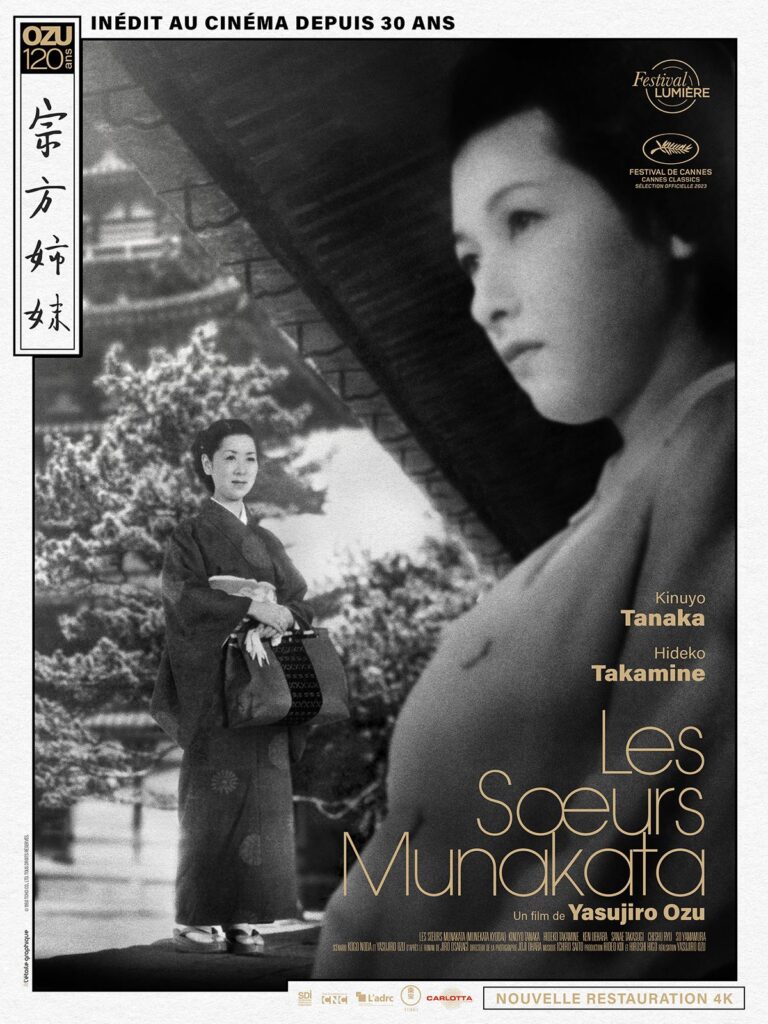

Retour sur… | Les Soeurs Munakata de Yasujirô Ozu | 1h52 | Par Enzo Durand

Carlotta est un distributeur que l’on connaît surtout pour son travail de valorisation du cinéma asiatique en France. Toujours dans cette optique de faire découvrir des raretés, il propose en cette fin d’année six longs-métrages restaurés de Yasujirō Ozu, immense cinéaste japonais. Des films qui mettent en lumière l’étendue de son œuvre, des années 1930 (avec notamment Femmes et Voyous) jusqu’aux années 1960. Un moyen de faire découvrir son travail à un large public, avec des œuvres restaurées pour notre plus grand bonheur. Le FIFAM diffusait justement le cinquième film de cette collection, Les Sœurs Munakata, l’occasion pour nous d’évoquer à nouveau le travail d’Ozu au cinéma. Mais d’abord, un peu de contexte. Ce film, datant de 1950, fait partie de la période faste du réalisateur, celle où il peut réaliser jusqu’à huit films par an. Il lui arrive parfois d’écrire un scénario en quelques jours, de le tourner dans la foulée, et deux semaines plus tard, le film est déjà projeté au Japon. Tout cela est rendu possible par la confiance que lui accorde la Shochiku, seconde maison de production à avoir été fondée au Japon. Elle accepte ses nombreuses envies sans jamais poser de questions, et le succès est toujours au rendez-vous. Pourtant, en 1950, Ozu est séduit par une autre maison de production à l’image plus indépendante et aux nombreux succès artistiques : la Shintoho. Il rejoint donc ce nouveau studio, pour un seul long-métrage, dans la même période que Kurosawa ou Mizoguchi. Ozu profite alors d’être courtisé pour négocier l’un des plus gros budgets de sa carrière, et l’adaptation d’une histoire qu’il souhaitait depuis longtemps : Les Sœurs Munakata, qui évoque le conflit entre l’ancienne et la nouvelle génération. L’aînée est très attachée aux normes japonaises, tandis que la cadette est bien plus occidentalisée. Et c’est dans cette confrontation que le film devient passionnant, car il reflète aussi ce qui se passe derrière la caméra.

© Shochiku – Tous droits réservés.

En effet, cet affrontement artistique et commercial entre la Shochiku, maison ancienne, et la Shintoho, studio à la mode, fait écho aux débats et dialogues du film. Cela se reflète aussi dans le choix des actrices. L’aînée est interprétée par Kinuyo Tanaka, immense actrice japonaise ayant tourné avec les plus grands réalisateurs de son pays. Elle deviendra par la suite la seconde réalisatrice japonaise et signera plusieurs chefs-d’œuvre. La cadette est incarnée par Hideko Takamine, nouvelle star de la Shintoho, devenue une véritable idole au Japon grâce à ses comédies musicales. Cette confrontation entre deux stars, représentant deux studios et deux générations différentes, donne du relief et des enjeux à chaque échange entre les deux actrices.

C’est quoi, le cinéma de Yasujirō Ozu dans sa dernière grande période (1950-1963) ? Ce sont avant tout des films qui interrogent la place de la famille dans la société japonaise. Ici, il s’agit bien d’un affrontement entre générations, mais aussi entre les sexes, à travers diverses intrigues amoureuses. Le rapport du cinéaste à l’occidentalisation est captivant. Les Sœurs Munakata est d’ailleurs représentatif d’un tournant dans son cinéma : c’est la première fois qu’il tourne en dehors de Tokyo, avec un budget conséquent et un casting composé de nombreuses stars. Que ce soit dans le récit ou dans le contexte de production, tout dépeint un pays en mutation. Pendant longtemps, les films d’Ozu n’étaient pas montrés en Occident, contrairement à ceux de Kurosawa ou Mizoguchi, car beaucoup de distributeurs craignaient qu’il soit « trop japonais ». Mais c’est précisément pour cela qu’il faut voir du Ozu : ses films témoignent d’une époque entière, de ses tensions sociales, de ses mutations culturelles, de ses conflits entre studios, stars et cinéastes.

| Sorti le 25 octobre 2023