Critique | Beau is Afraid de Ari Aster | 2h59 | Par Vincent Pelisse

Ari Aster, considéré comme l’un des nouveaux maîtres de l’horreur grâce à ses deux premiers longs-métrages, Hérédité et Midsommar, revient cette fois avec Beau is Afraid, sorte de trip psychanalytique de trois heures lorgnant du côté de la comédie absurde. Après Toni Collette ou encore Florence Pugh, le cinéaste s’associe avec un autre acteur de prestige : Joaquin Phoenix. On y suit les (més)aventures de Beau, un cinquantenaire tentant de rejoindre sa mère à des centaines de kilomètres de chez lui. Cependant, l’univers a décidé de lourdement lui compliquer la tâche. Si cette œuvre s’écarte assez largement du genre horrifique, elle exploite tout de même des mécanismes de tension assez remarquables, surtout dans sa première partie. Dès la première heure, Ari Aster développe une atmosphère anxiogène, claustrophobique, où la peur de l’autre règne, dans une réalité décalée et cauchemardesque, allant flirter avec le cinéma de David Lynch ou encore George Romero.

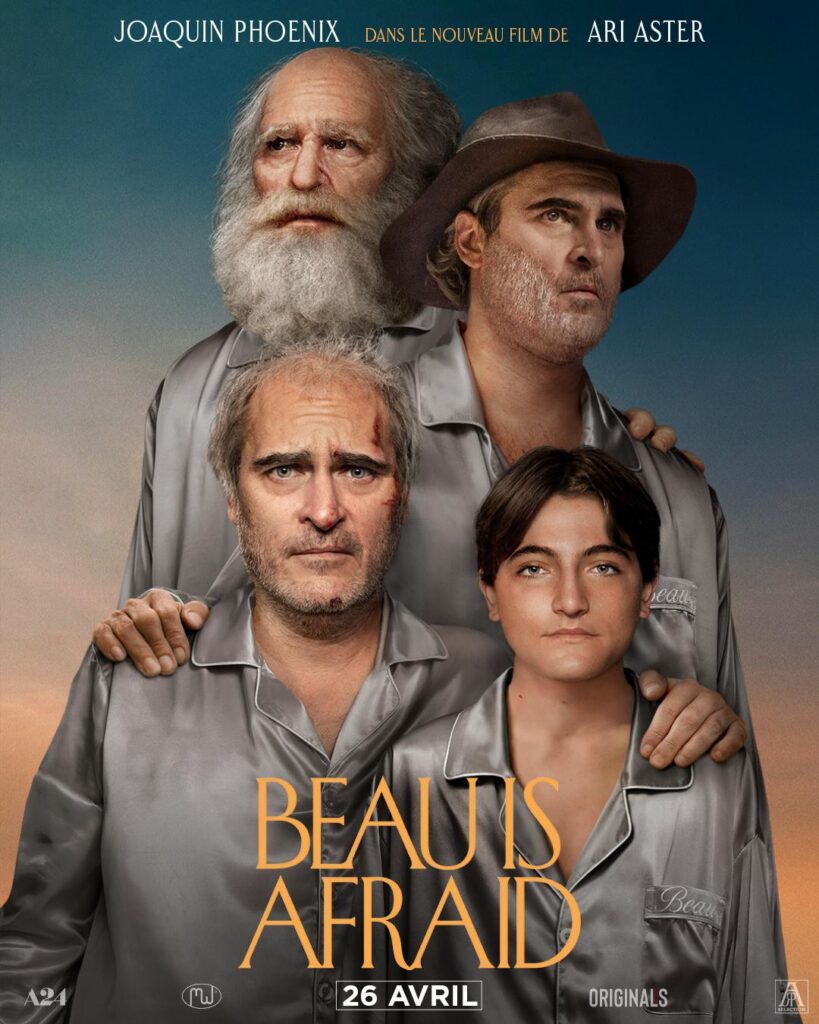

© A24 / Photo : Takashi Seida – Tous droits réservés.

Seulement, à partir du départ de Beau à la fin de cette première heure, le récit s’enlise petit à petit dans un trip psychanalytique reposant sur l’éternel cliché de la mère juive castratrice, sans réellement creuser au-delà de ce stéréotype. Même les échanges téléphoniques du début promettaient une relation complexe, à travers des dialogues subtils — chose qu’Aster abandonne dans un final censé être cathartique, mais qui se révèle souvent grossier dans son texte et ses images. Cette rigueur d’écriture était pourtant l’une des grandes forces de ses deux premiers projets, et on la retrouve encore jusqu’à la fin du premier tiers de Beau is Afraid. Dès les premières minutes, le personnage principal évolue dans un monde absurde et cauchemardesque, mais les enjeux restaient très concrets dans leur dimension psychologique. À mesure que l’œuvre avance, ces enjeux se matérialisent de manière de plus en plus surréaliste, ce qui peut désamorcer toute implication émotionnelle que le spectateur pouvait entretenir jusque-là. La singularité du projet et l’ambition visuelle du cinéaste sont clairement à saluer, mais le scénario, lui, ne bénéficie pas toujours du même soin. Ari Aster a expliqué qu’il considérait cette création comme sa première véritable œuvre, cette idée lui étant venue avant les autres — et c’est peut-être là que réside le problème. Narrativement, on a parfois l’impression d’assister aux débuts d’un auteur talentueux, mais encore en difficulté pour trier et articuler ses idées. Cela se ressent également dans le montage.

L’ensemble devait initialement dépasser les trois heures et demie, mais plus d’une demi-heure a été retirée au montage final. Cela se perçoit dans certains flashbacks, souvent mal intégrés au reste et peu pertinents dans l’exploration de la relation mère-fils, retombant dans des archétypes usés. Peut-être manque-t-il des scènes essentielles, mais en l’état, le propos reste trop superficiel, et ce qui suit n’apporte guère plus. Reste tout de même quelques fulgurances, notamment grâce à Denis Ménochet (cocorico), dont la prestation mêle habilement humour et tension. Il en résulte un objet hybride, à mi-chemin entre thriller anxiogène et comédie absurde, peinant à doser ses idées et à les exploiter en profondeur, mais dont la première heure rappelle avec éclat le talent brillant d’Ari Aster déjà à l’œuvre dans Midsommar et Hérédité.

| Au cinéma le 26 avril 2023.